|

|

| (同じ利用者による、間の5版が非表示) |

| 1行目: |

1行目: |

| − | {{Otheruses|ホルモンのアドレナリン|その他}}

| + | |

| | {{drugbox | | | {{drugbox | |

| | | width = 200 | | | width = 200 |

| 26行目: |

26行目: |

| | |routes_of_administration =[[点滴静脈注射]]、[[気管内チューブ]] | | |routes_of_administration =[[点滴静脈注射]]、[[気管内チューブ]] |

| | }} | | }} |

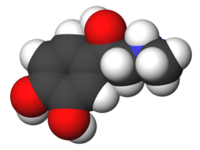

| − | '''アドレナリン'''('''adrenaline'''、英名:アドレナリン、米名:エピネフリン、IUPAC組織名:4-[1-ヒドロキシ-2-(メチルアミノ)エチル]ベンゼン-1,2-ジオール)は、[[副腎#副腎髄質|副腎髄質]]より分泌される[[ホルモン]]であり、また、[[神経節]]や脳神経系における[[神経伝達物質]]でもある。[[分子式]]はC<sub>9</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>3</sub>である。 | + | '''アドレナリン'''<br> |

| − | | + | ('''adrenaline'''、英名:アドレナリン、米名:エピネフリン、IUPAC組織名:4-[1-ヒドロキシ-2-(メチルアミノ)エチル]ベンゼン-1,2-ジオール) |

| − | [[ストレス (生体)|ストレス]]反応の中心的役割を果たし、血中に放出されると[[心拍数]]や[[血圧]]を上げ、[[瞳孔]]を開き[[グルコース|ブドウ糖]]の血中濃度([[血糖値]])を上げる作用などがある。

| |

| − | | |

| − | == ホルモンの作用 ==

| |

| − | [[交感神経]]が[[興奮]]した状態、すなわち「[[闘争か逃走か]] (fight-or-flight)」のホルモンと呼ばれる。動物が敵から身を守る、あるいは獲物を捕食する必要にせまられるなどといった状態に相当するストレス応答を、全身の器官に引き起こす。

| |

| − | * 運動器官への血液供給増大を引き起こす反応

| |

| − | ** [[心筋]]収縮力の上昇

| |

| − | ** 心、肝、骨格筋の血管拡張

| |

| − | ** 皮膚、粘膜の血管収縮

| |

| − | ** [[消化管]]運動低下

| |

| − | * [[呼吸]]におけるガス交換効率の上昇を引き起こす反応

| |

| − | ** [[気管支平滑筋]]弛緩

| |

| − | * 感覚器官の感度を上げる反応

| |

| − | ** [[瞳孔散大]]

| |

| − | * 痛覚の麻痺

| |

| − | * [[勃起不全]]

| |

| − | 興奮すると分泌される。例えば[[喧嘩]]になった時に分泌されて、血まみれや骨折の状態になっても全く痛みを感じないといったケースもある。

| |

| − | | |

| − | == 構造と生合成 ==

| |

| − | アドレナリンは[[カテコールアミン]](アドレナリン、[[ノルアドレナリン]]および[[ドーパミン|ドパミン]])の一つである。L-[[チロシン]]から[[レボドパ|L-ドーパ]]を経て順にドパミン、ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)、アドレナリン(エピネフリン)と生合成される。

| |

| − | | |

| − | == 発見 ==

| |

| − | アドレナリンは1895年に[[:en:Napoleon Cybulski|ナポレオン・ツィブルスキ]]によって初めて発見された<ref>[http://ameblo.jp/yudaganka/entry-10729407260.html アドレナリンとエピネフリン]</ref>。彼が動物の副腎から抽出したものには[[血圧]]を上げる効果が見られたが、これにはアドレナリンとその他の[[カテコールアミン]]も含まれていた。彼はこれらの抽出物を"nadnerczyna"と呼んだ。これとは独立に、[[ニュージャージー]]の研究所にいた[[高峰譲吉]]と助手の[[上中啓三]]は1900年に[[ウシ]]の[[副腎]]からアドレナリンを発見し<ref>{{cite journal |author=Yamashima T |title=Jokichi Takamine (1854–1922), the samurai chemist, and his work on adrenalin |journal=J Med Biogr |volume=11 |issue=2 |pages=95–102 |year=2003 |pmid=12717538}}</ref><ref name="pmid10454061">{{cite journal |author=Bennett M |title=One hundred years of adrenaline: the discovery of autoreceptors |journal=Clin Auton Res |volume=9 |issue=3 |pages=145–59 |year=1999 |pmid=10454061 |doi=10.1007/BF02281628}}</ref>、1901年に世界で初めて[[結晶化]]に成功した<ref>{{cite book |author=Takamine J |title=The isolation of the active principle of the suprarenal gland |work=The Journal of Physiology |publisher=Cambridge University Press |location=Great Britain |year=1901 |pages=xxix-xxx |url=http://books.google.com/?id=xVEq06Ym6qcC&pg=RA1-PR29#PRA1-PR29,M1 |isbn= |oclc= |doi= |accessdate=}}</ref>。この時、実際に実験に成功したのは上中であった。同時期、副腎から放出されている血圧を上げる物質の抽出研究は世界中で行われており、ドイツのフェルトは[[ブタ]]から分離した物質に「スプラレニン (suprarenin)」、アメリカ合衆国の研究者[[ジョン・ジェイコブ・エイベル]]は[[ヒツジ]]の副腎から分離した物質に「エピネフリン (epinephrine)」と名付けた。アドレナリンは[[英語]]、スプラレニンは[[ラテン語]]、エピネフリンは[[ギリシア語]]でそれぞれ副腎を意味する語に由来する。 アドレナリンは1904年に[[:en:Friedrich Stolz|フリードリヒ・シュトルツ]]および[[ヘンリー・デーキン]]らによって独立に合成された<ref name="pmid10454061"/>。

| |

| − | | |

| − | エピネフリンはアドレナリンとは分子式の異なる物質であったが、高峰の死後に、エイベルは高峰の研究は自分の盗作であると主張した。これはアドレナリン発表寸前に高峰がエイベルの研究室を訪問した事実を盾に取った主張であった。それまでの実績が主として[[発酵]]学の分野で、こうした分野での実績に乏しい高峰が、研究に大きな役割を果たした上中の功績を強調せず、自己の業績として発表したことも、本当に高峰らの業績だったのかを疑わせる一因であったと指摘する考えもある。しかし、後年、上中の残した実験ノートより反証が示されており、またエイベルの方式では抽出できないことも判明して、高峰と上中のチームが最初のアドレナリンの発見者であったことは確定している。なお、上中が残した実験ノートは[[兵庫県]][[西宮市]]の名刹・[[教行寺 (西宮市)|教行寺]]に保管されている。

| |

| − | | |

| − | == エピネフリンという名称 ==

| |

| − | 現在ではアドレナリンもエピネフリンも同じ物質のことを指しているが、ヨーロッパでは高峰らの功績を認めて「アドレナリン」の名称が使われているのに対して、アメリカではエイベルの主張を受けて、[[副腎髄質ホルモン]]を「エピネフリン」と呼んでいる。

| |

| | | | |

| − | 「生体内で合成される生理活性物質」という捉え方と、「[[医薬品]]」という捉え方の違いから、[[生物学]]の教科書・論文では世界共通でアドレナリンと呼んでいるのに対して、{{要出典|date=2015年12月|[[医学]]においては世界共通でエピネフリンと呼ばれている。}}。ただし、欧州薬局方では「アドレナリン」が採用されているほか、日本でも医薬品の正式名称を定める[[日本薬局方]]が[[2006年]]4月に改正され、一般名がエピネフリンからアドレナリンに変更されている<ref name="愛知県衛生研究所">愛知県衛生研究所 [http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/3f/jph.html 高峰譲吉発見・命名の「アドレナリン」を日本名として採用]、愛知県、2015年12月最終確認</ref>。

| + | エピネフリン epinephrine,エピレナミン epirenaminともいう。副腎髄質ホルモンの一種。 |

| | | | |

| − | == 医薬品としてのアドレナリン ==

| + | 融点 211~212℃ (分解) 。 1901年に高峰譲吉が発見した。白色粉末で空気酸化を受け褐色になる。インスリンと反対に血液中の糖の濃度を高める作用を示す。 |

| − | [[ファイル:Adrenalin Ampulle.jpg|right|thumb|160px|アドレナリン(商品名「スプラレニン」)の[[アンプル]]]]

| |

| − | アドレナリンは[[心停止]]時に用いたり、[[アナフィラキシーショック]]や[[敗血症]]に対する血管収縮薬や、[[気管支喘息]][[発作]]時の気管支拡張薬として用いられる。有害反応には、[[動悸]]、心悸亢進、[[不安]]、[[頭痛]]、[[振戦]]、[[高血圧]]などがある。

| |

| | | | |

| − | 心停止の4つの病態、すなわち[[心室細動]]、無脈性心室頻拍、心静止、無脈性電気活動のいずれに対してもアドレナリンは第1選択として長く使用されてきたが、近年では[[バソプレシン]]が救命率、生存退院率が共に上回ることが証明されバソプレシンに第1選択の座を譲りつつある。静脈内投与の場合、初回投与量は1mgである。血中半減期は3分から5分なので、3分から5分おきに1mgを繰り返し投与する。

| + | 交感神経刺激剤として用いる。 |

| − | | |

| − | また[[局所麻酔剤]]に10万分の1程度添加して、麻酔時間の延長、局所麻酔剤中毒の予防、手術時出血の抑制を図ることもある。

| |

| − | | |

| − | [[代謝]]はまず[[モノアミン酸化酵素]]によって酸化(脱アミノ化)され、最終的には[[バニリルマンデル酸]]として尿中に排泄される。

| |

| − | | |

| − | 商品名として「エピスタ」「ボスミン」「[[エピペン]]」がある。

| |

| − | | |

| − | === 併用禁忌 ===

| |

| − | * [[カフェイン]](カフェイン飲料・製剤)-相互に作用を増強させ、心臓に負荷をかける。突然死の原因につながることもある。

| |

| − | * タバコ([[喫煙]])-相互に作用を増強、精神活動を賦活、錯乱を招く恐れがある。

| |

| − | * 血管拡張作用のある薬 - 血管収縮作用を減弱させ、相互に効力を弱める。

| |

| − | * [[ブチロフェノン系]]、[[フェノチアジン系]]薬等(α遮断作用のある薬)-アドレナリンの作用を逆転させ、急激な血圧降下を起こす。

| |

| − | | |

| − | == アドレナリンと疾患 ==

| |

| − | [[褐色細胞腫]]は副腎腫瘍の一つであり、多量の[[カテコールアミン]]が分泌される疾患である。

| |

| − | カテコールアミンではない

| |

| − | | |

| − | == 関連項目 ==

| |

| − | {{Commons|Epinephrine}}

| |

| − | * [[アドレナリン反転]]

| |

| − | | |

| − | ==外部リンク==

| |

| − | *{{脳科学辞典|アドレナリン}}

| |

| | | | |

| | == 脚注 == | | == 脚注 == |

| 91行目: |

39行目: |

| | | | |

| | {{ホルモン}} | | {{ホルモン}} |

| − | | + | {{テンプレート:20180815sk}} |

| | {{DEFAULTSORT:あとれなりん}} | | {{DEFAULTSORT:あとれなりん}} |

| | [[Category:動物学]] | | [[Category:動物学]] |