「北陸道」の版間の差分

提供: miniwiki

細 |

細 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | |||

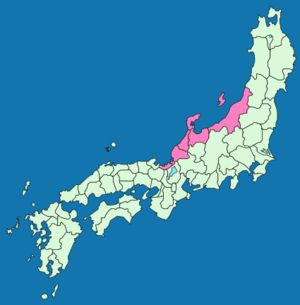

[[ファイル:Hokurikudo.svg|thumb|北陸道]] | [[ファイル:Hokurikudo.svg|thumb|北陸道]] | ||

'''北陸道'''(ほくりくどう、ほくろくどう、くぬがのみち) | '''北陸道'''(ほくりくどう、ほくろくどう、くぬがのみち) | ||

| − | [[五畿七道]]の一つ。「ほくろくどう」とも読む。[[畿内]]から日本海沿岸に及ぶ地方で,古くは「越 (こし) 」と呼ばれた。大化改新後,越前,越中,越後の3国に分れ,養老2 (718) 年能登,弘仁 14 (823) 年加賀の両国がそれぞれ越前国から分立した。これより先,大化改新のとき若狭国,佐渡国ができて北陸道に加わり,和銅1 | + | [[五畿七道]]の一つ。「ほくろくどう」とも読む。[[畿内]]から日本海沿岸に及ぶ地方で,古くは「越 (こし) 」と呼ばれた。大化改新後,越前,越中,越後の3国に分れ,養老2 (718) 年能登,弘仁 14 (823) 年加賀の両国がそれぞれ越前国から分立した。これより先,大化改新のとき若狭国,佐渡国ができて北陸道に加わり,和銅1 (708) 年越後国から出羽国が分れて[[東山道]]に属した。[[愛発関]] (あらちのせき) 以東7国から成るこの地方を縦貫する北道 (きたのみち) ,陸道 (くぬがのみち) は律令制度のもとでは小路として駅ごとに駅馬5頭が備えられていた。 |

| − | |||

2018/10/15/ (月) 22:57時点における版

北陸道(ほくりくどう、ほくろくどう、くぬがのみち)

五畿七道の一つ。「ほくろくどう」とも読む。畿内から日本海沿岸に及ぶ地方で,古くは「越 (こし) 」と呼ばれた。大化改新後,越前,越中,越後の3国に分れ,養老2 (718) 年能登,弘仁 14 (823) 年加賀の両国がそれぞれ越前国から分立した。これより先,大化改新のとき若狭国,佐渡国ができて北陸道に加わり,和銅1 (708) 年越後国から出羽国が分れて東山道に属した。愛発関 (あらちのせき) 以東7国から成るこの地方を縦貫する北道 (きたのみち) ,陸道 (くぬがのみち) は律令制度のもとでは小路として駅ごとに駅馬5頭が備えられていた。