|

|

| 1行目: |

1行目: |

| | {{基礎情報 都道府県 | | {{基礎情報 都道府県 |

| | |都道府県名 = 長崎県 | | |都道府県名 = 長崎県 |

| − | |画像 = ファイル:Nagasaki-Glover-Garden-5415.jpg | + | |画像 = |

| − | |画像の説明 = [[グラバー園]]

| |

| − | |都道府県旗 = {{Flagicon|長崎県|size=100px}}

| |

| − | |都道府県旗の説明 = [[長崎県旗]]

| |

| | |区分 = 県 | | |区分 = 県 |

| | |コード = 42000-0 | | |コード = 42000-0 |

| 16行目: |

13行目: |

| | |知事 = [[中村法道]] | | |知事 = [[中村法道]] |

| | |郵便番号 = 850-8570 | | |郵便番号 = 850-8570 |

| − | |所在地 = 長崎市尾上町3番1号<br /><small>{{ウィキ座標度分秒|32|44|41.4|N|129|52|25.4|E|region:JP-42_type:adm1st|display=inline,title}}</small><br />[[ファイル:Nagasaki Prefectural Government Office building.jpg|220px|長崎県庁]] | + | |所在地 = 長崎市尾上町3番1号<br /><small>{{ウィキ座標度分秒|32|44|41.4|N|129|52|25.4|E|region:JP-42_type:adm1st|display=inline,title}}</small> |

| | |外部リンク = [http://www.pref.nagasaki.lg.jp/ 長崎県] | | |外部リンク = [http://www.pref.nagasaki.lg.jp/ 長崎県] |

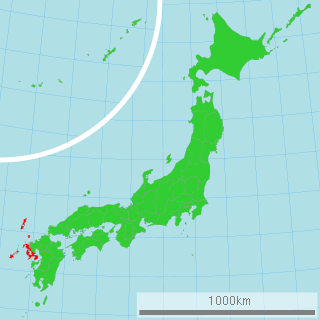

| | |位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 42 Nagasaki prefecture.svg|320px|長崎県の位置]]{{基礎自治体位置図|42|000}} | | |位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 42 Nagasaki prefecture.svg|320px|長崎県の位置]]{{基礎自治体位置図|42|000}} |

| | |特記事項 = | | |特記事項 = |

| | }} | | }} |

| − | '''長崎県'''(ながさきけん)は、[[日本]]の[[九州|九州地方]]北西端に位置する[[県]]である。[[都道府県庁所在地|県庁所在地]]は[[長崎市]]。 | + | '''長崎県'''(ながさきけん) |

| | | | |

| − | [[五島列島]]、[[壱岐島]]、[[対馬]]など、数多くの[[島嶼]]を含み、47[[都道府県]]中最も島が多いことで知られる。また、多島であるうえに[[リアス式海岸]]を多く擁することから、[[海岸線]]の長さは47都道府県中第2位もしくは第1位である(※<small>「[[#地形|地形]]」節にて詳説</small>)。

| + | 九州の北西端にある県。東は佐賀県に接し,三方は東シナ海に面する。五島列島,壱岐,対馬,平戸諸島等有人島約 80,無人島約 500を含み,島嶼群の面積は県総面積の約 45%を占める。本土側は北松浦,西彼杵,島原,長崎の4半島と多良岳火山群地区から成る。諫早,大村の小平野を除いて低地は少い。島原半島 (雲仙岳) ,多良岳火山群を除くと丘陵性の山地が広く,北松浦,五島,壱岐では玄武岩の溶岩におおわれている。気候は温暖で,長崎,島原両半島,五島列島の南端部には亜熱帯性植物が分布している。 |

| | | | |

| − | == 名称 ==

| + | かつての[[肥前国]]の一部と[[対馬国]],[[壱岐国]]にあたり,古くから大陸との交通の要地にあって,遺跡が多い。 |

| − | {{出典の明記|date = 2015年10月|section = 1}}

| |

| | | | |

| − | 「長崎」という地名の由来は次のように長崎氏よりといわれている。長崎氏は桓武平氏千葉流([[九州千葉氏]])の流れを汲む氏族であり、長崎県の名の由来になったことで知られる。現在の長崎県庁舎付近の長い御崎に館を構え、長崎港界隈の深堀から時津までの広い範囲を領していた九州千葉氏の一族が[[長崎氏 (九州)|九州長崎氏]]を名乗ったことを起源とする説と、代々[[伊豆国]][[田方郡]]長崎村を領し、その地名を苗字として、鎌倉の執権である北條氏の筆頭御内人である桓武平氏[[長崎氏]]の一人が九州に流れ(九州長崎氏)、長崎湾の奥を領して地侍になったと[[長崎純景|長崎甚左衛門純景]]がその系図で主張している説がある。少なくとも長崎小太郎重綱なる人物が、鎌倉初期の嘉禎3年(1237年)ごろには、長埼浦の地頭職を知行する御家人であったことが判明しており、南北朝期以降、長崎氏は桜馬場城(鶴城)に拠り、次第に勢力を拡大していった。

| + | 江戸時代にも朝鮮,中国,ポルトガル,オランダなどとの貿易のために開かれた厳原 (対馬) ,平戸 (平戸島) ,長崎などの開港場があった。またキリスト教布教の中心地でもあったため[[島原の乱]]その他の殉教者の悲史も多い。江戸時代,長崎とその周辺は天領,そのほかは平戸,大村,五島,対馬,島原各藩と佐賀の支藩で分割統治されていた。 |

| − | また、その他にも俗説として「訛り」に基づく言い伝えがある。地元では[[野母崎]]半島を「長い岬」と称していたが、長崎弁では「長か岬(ながか・みさき)」となり、さらにこれが「なんか・みさき」と転訛し、この語が約まって「長崎」になった、というものである。

| |

| | | | |

| − | == 地理・地域 ==

| + | 明治4 (1871) 年長崎県が成立し,その後5回にわたる県域の変更を経て 1883年に現在の県域が確立。低地と小河川の流域を除くと大部分が山林と畑作地で,農業では畑地が広く,米,ムギ類,サツマイモに加えて,近年ではミカン,ビワ,葉タバコの産出と畜産が増加し,特に離島および県北部における肉牛の飼育は重要な産業となっている。好漁場に近く,自然の良港に恵まれ,以西底引網,揚繰(あぐり) 網,一本釣り,定置網と真珠などの養殖が行われる。長崎市は西日本最大の漁港。明治以降隆盛をきわめた石炭産業は 2001年 11月の[[池島炭鉱]]閉山をもって終焉を迎えた。 |

| − | === 地形 ===

| |

| − | 東に[[佐賀県]]と隣接する他は、周囲を海に囲まれている。[[対馬]]、[[壱岐]]、[[五島列島]]などの島嶼が971<!--九州を除く-->あり、その数は日本一である。また、[[海岸#海岸線|海岸線]]の長さは4,137[[キロメートル]] (km) であり、[[北海道]]に次いで国内2位である([[北方地域|北方領土]]を除いた場合には1位となる)。面積が北海道の約20分の1である長崎県の[[海岸|海岸線]]がこれほど長大であるのは、島嶼が非常に多いことに加え、[[リアス式海岸]]で海岸線が複雑に入り組んでいるためである。この地形的特徴により、長崎県全域に83箇所の[[港湾]]が点在しており、その数は国内の7.4%に及ぶ。なお、長崎県内には海岸線からの距離が15 km以上の地点はない。

| |

| − | ;長崎県の主な地形

| |

| − | *半島

| |

| − | **[[島原半島]]、[[長崎半島]]、[[西彼杵半島]]、[[北松浦半島]]

| |

| − | *山

| |

| − | **[[雲仙岳|平成新山]] (1483 m) 、[[雲仙岳|雲仙普賢岳]] (1359 m) 、[[経ヶ岳 (佐賀県・長崎県)|経ヶ岳]] (1076 m) 、[[五家原岳]](1057.3 m)、[[国見山 (長崎県)|国見山]] (776 m) 、[[矢立山]] (648 m{{refnest|group="*"|平成28年三角点標高成果の改定に伴う標高変更で649 mから648 mと1 m低くなった<ref>{{Cite web|url=http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/koshin_naiyo.pdf|format=PDF|title=日本の主な山岳標高〔更新内容(平成21年度以降)はこちらをご覧下さい。〕|publisher=[[国土地理院]]|date=|accessdate=2016-05-11}}</ref>。なお、山頂にある三等水準点の標高は648.40 m<ref name="kijun" group="*">{{Cite web |url=http://sokuseikagis1.gsi.go.jp/ |title=基準点成果等閲覧サービス |publisher=[[国土地理院]] |accessdate=2016-05-11|quote=基準点コード TR35129211801}}</ref>。}})

| |

| − | *河川・湖沼

| |

| − | **[[本明川]]、[[相浦川]]、[[佐々川]]

| |

| − | *海域

| |

| − | **[[玄界灘]]、[[対馬海峡]]、[[壱岐水道]]、[[伊万里湾]]、[[平戸瀬戸]]、[[辰ノ瀬戸]]

| |

| − | **[[五島灘]]、[[角力灘]]、[[長崎湾]]、[[佐世保湾]]、[[針尾瀬戸]]、[[早岐瀬戸]]、[[大村湾]]

| |

| − | **[[橘湾 (長崎県)|橘湾]](千々石湾)、[[早崎瀬戸]]、[[島原湾]]、[[諫早湾]]、[[有明海]]、

| |

| − | **[[東シナ海]]

| |

| − | *島('''太字'''のものは、橋によって九州本土と結ばれている島を表す)

| |

| − | **[[対馬]](対馬市)

| |

| − | **[[壱岐島]](壱岐市)

| |

| − | **'''[[福島 (長崎県)|福島]]'''、'''[[鷹島 (長崎県)|鷹島]]'''、[[青島 (長崎県)|青島]](松浦市)

| |

| − | **'''[[平戸島]]'''、'''[[生月島]]'''、[[度島]]、[[的山大島]]、[[二神島 (長崎県)|二神島]](平戸市)

| |

| − | **[[九十九島 (西海国立公園)]](くじゅうくしま)、[[黒島 (長崎県佐世保市)|黒島]]、'''[[針尾島]]'''(佐世保市)

| |

| − | **[[五島列島]]

| |

| − | ***[[宇久島]](佐世保市宇久町)

| |

| − | ***[[小値賀島]]、[[野崎島]](北松浦郡小値賀町)

| |

| − | ***[[中通島]]、[[若松島]](南松浦郡新上五島町)

| |

| − | ***[[奈留島]]、[[久賀島]]、[[福江島]](五島市)

| |

| − | **[[男女群島]]、[[鳥島 (長崎県)|鳥島]](五島市)

| |

| − | **'''[[大島 (長崎県西海市)|大島]]'''、'''[[蛎浦島]]'''、'''[[崎戸島]]'''、[[江島 (長崎県)|江島]]、[[平島 (長崎県)|平島]]、[[松島 (長崎県)|松島]](西海市)

| |

| − | **[[池島 (長崎県)|池島]](長崎市)

| |

| − | **'''[[伊王島]]'''、[[高島 (長崎県長崎市)|高島]]、[[端島 (長崎県)|端島(軍艦島)]]、'''[[樺島]]'''(長崎市)

| |

| − | **[[九十九島 (島原市)|九十九島]](つくもじま、島原市)

| |

| | | | |

| − | === 自然公園 ===

| + | 造船業が基幹産業であったが,近年の世界的造船不況により,食品,繊維などの工業に転換がはかられている。伝統工業には波佐見,三川内 (みかわち) などの陶磁器がある。[[西海国立公園]],[[雲仙天草国立公園]]と[[壱岐対馬国定公園]]および6つの県立自然公園があり,景勝地が多い。雲仙などの温泉のほか多くの歴史的観光資源にも富む。天然記念物の[[ツシマヤマネコ]],ツシマテン,[[ヒトツバタゴ]]などの貴重な動植物がみられる。 1990年に雲仙普賢岳が 200年ぶりに噴火,91年には雲仙,島原一帯に多大の被害をもたらした。 |

| − | *[[国立公園]]

| + | |

| − | **[[雲仙天草国立公園]]、[[西海国立公園]]

| |

| − | *[[国定公園]]

| |

| − | **[[壱岐対馬国定公園]]、[[玄海国定公園]]

| |

| − | *[[都道府県立自然公園|県立自然公園]]

| |

| − | **多良岳県立公園、野母崎半島県立公園、北松県立公園、大村湾県立公園、西彼杵半島県立公園、島原半島県立公園

| |

| − | | |

| − | === 気候 ===

| |

| − | 南西方向から暖流の[[対馬海流]]が流入してくるため、全般的には気候は温暖で、寒暖差も小さい。しかしながら、大陸に近いために寒波の影響を受けやすく、平年を大きく下回るほどに寒さが厳しくなることもあり、真冬日が観測されることもある。冬場は[[東シナ海]]側を中心に曇りがちの天気になることが多く、[[時雨]]や[[雪]]を降らせることがある。積雪することは少ないが、すぐ西側は東シナ海なので季節風の風向によっては、雪雲が遮られずに供給されることにより、大雪となることがある。特に[[2001年]](平成13年)[[1月16日]]には長崎市で14cmの積雪を観測し、さらに[[2016年]](平成28年)[[1月24日]]には17cmの積雪を記録し<ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160125/k10010385121000.html あすにかけ全国的に厳しい冷え込み続く]</ref>、県内各地で[[大雪]]となった。しかし、[[九州|九州地方]]最北端の[[対馬]]では[[朝鮮半島]]のすぐ南側に位置するため、東シナ海で発生した雪雲は朝鮮半島に遮られる上、[[朝鮮半島]]との海上区間はわずか50km程と極端に短いため雪雲は発達せず、降雪日は多いものの積雪することは稀である。

| |

| − | | |

| − | 生物的見地から見ると、各地の海岸に見られる[[アコウ (植物)|アコウ]]などの[[亜熱帯]]性植物は温暖な気候を反映している。他にも大陸に近いため[[ツシマヤマネコ]]や[[ムツゴロウ]]などの大陸系遺存種が多いこと、各地の離島で多くの[[亜種]]・[[変種]]が確認されていることなども特徴である。

| |

| − | | |

| − | [[島原半島]]は[[活火山]]地帯で[[温泉]]が多いが、[[1990年]]([[平成]]2年) - [[1995年]](平成7年)の[[雲仙岳|雲仙・普賢岳]]の噴火は[[島原市]]と[[深江町]]を中心に大きな被害をもたらした。また、[[東シナ海]]に突き出しているため、[[台風]]の上陸数も多く、長崎県に限らず、日本列島に大災害をもたらした台風9号(1970年、長崎市)、[[昭和51年台風第17号|台風17号(1976年、長崎市)]]、[[平成3年台風第17号|台風17号(1991年、長崎市)]]、[[平成3年台風第19号|台風19号(1991年、佐世保市)]]、[[平成16年台風第18号|台風18号(2004年、長崎市)]]、[[平成17年台風第14号|台風14号(2005年、諫早市)]]、[[平成18年台風第13号|台風13号(2006年、佐世保市)]]などの台風が上陸している。

| |

| − | | |

| − | {|class="wikitable" style="font-size:smaller;text-align:right;white-space:nowrap;"

| |

| − | |+長崎県各地の平年値(統計期間:1971年 - 2000年、出典:[http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html 気象庁・気象統計情報])

| |

| − | !rowspan="2" colspan="2"|平年値<br />(月単位)

| |

| − | !colspan="3"|北部

| |

| − | !colspan="7"|南部

| |

| − | |-

| |

| − | ![[平戸市|平戸]]!![[松浦市|松浦]]!![[佐世保市|佐世保]]!![[西海市]]<br />[[大瀬戸町|大瀬戸]]!![[大村市|大村]]!![[長崎市|長崎]]!![[長崎市]]<br />[[野母崎町|野母崎]]!![[南島原市]]<br />[[口之津町|口之津]]!![[島原市|島原]]!![[雲仙市]]<br />[[雲仙岳]]

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|平均<br />気温<br />([[セルシウス度|°C]])

| |

| − | !最暖月

| |

| − | |26.0<br />(8月)||

| |

| − | |27.4<br />(8月)||26.3<br />(8月)

| |

| − | | ||27.6<br />(8月)

| |

| − | |26.1<br />(8月)||27.3<br />(8月)

| |

| − | | ||22.8<br />(8月)

| |

| − | |-

| |

| − | !最寒月

| |

| − | |6.6<br />(1月)||

| |

| − | |6.6<br />(1月)||7.2<br />(1月)

| |

| − | | ||6.8<br />(1月)

| |

| − | |7.2<br />(1月)||6.8<br />(1月)

| |

| − | | ||2.0<br />(1月)

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|[[降水量]]<br />([[ミリメートル|mm]])

| |

| − | !最多月

| |

| − | |346.9<br />(7月)||

| |

| − | |347.8<br />(6月)||299.9<br />(6月)

| |

| − | |345.2<br />(7月)||360.7<br />(6月)

| |

| − | |314.3<br />(6月)||353.4<br />(6月)

| |

| − | | ||573.5<br />(6月)

| |

| − | |-

| |

| − | !最少月

| |

| − | |64.1<br />(12月)||

| |

| − | |54.3<br />(12月)||49.6<br />(12月)

| |

| − | |45.8<br />(12月)||57.3<br />(12月)

| |

| − | |47.5<br />(12月)||44.2<br />(12月)

| |

| − | | ||78.0<br />(12月)

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2" colspan="2"|平年値<br />(月単位)

| |

| − | !colspan="3"|対馬

| |

| − | !colspan="2"|壱岐

| |

| − | !colspan="5"|五島列島

| |

| − | |-

| |

| − | ![[対馬市]]<br />鰐浦!![[対馬市]]<br />[[美津島町|美津島]]!![[対馬市]]<br />[[厳原町|厳原]]!![[壱岐市]]<br />[[芦辺町|芦辺]]!![[壱岐市]]<br />[[石田町|石田]]!![[小値賀町|小値賀]]!! [[新上五島町]]<br />[[上五島空港|頭ヶ島]]!![[新上五島町]]<br />[[有川町|有川]]!![[五島市]]<br />[[福江市|福江]]!![[五島市]]<br />[[福江空港|上大津]]

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|平均<br />気温<br />(°C)

| |

| − | !最暖月

| |

| − | | ||

| |

| − | |25.8<br />(8月)||25.7<br />(8月)

| |

| − | | ||

| |

| − | | ||

| |

| − | |26.7<br />(8月)||

| |

| − | |-

| |

| − | !最寒月

| |

| − | | ||

| |

| − | | 5.5<br />(1月) ||5.9<br />(1月)

| |

| − | | ||

| |

| − | | ||

| |

| − | |7.3<br />(1月)||

| |

| − | |-

| |

| − | !rowspan="2"|[[降水量]]<br />(mm)

| |

| − | !最多月

| |

| − | | ||

| |

| − | | 323.4<br />(6月)||303.2<br />(9月)

| |

| − | | ||

| |

| − | | ||

| |

| − | | 368.5<br />(6月)||

| |

| − | |-

| |

| − | !最少月

| |

| − | | ||

| |

| − | |56.2<br />(12月)||55.7<br />(12月)

| |

| − | | ||

| |

| − | | ||

| |

| − | |82.0<br />(12月)||

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 地域区分 ===

| |

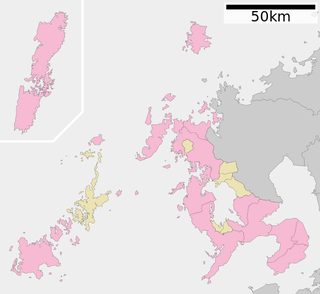

| − | [[ファイル:Nagasaki Prefecture regions map.svg|thumb|250px|地域区分図]]

| |

| − | 長崎県による[http://www.pref.nagasaki.jp/area/ 地域区分] では、長崎地域、県北地域 、県央地域、島原地域、五島地域、壱岐地域 、対馬地域の7つの地域に分けられる。自治体は13市4郡8町がある。「町」の読みは、すべて「ちょう」。2000年(平成12年)の段階では79もの市町村があったが、平成の大合併で2010年(平成22年)4月までに21市町となっている。村は[[2005年]](平成17年)[[10月1日]]の[[大島村 (長崎県)|大島村]]の合併に伴って消滅している。

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | ;長崎地域 {{Color sample|#e05b8e}}

| |

| − | *[[長崎市]](県庁所在地・[[中核市]])

| |

| − | *[[西彼杵郡]]

| |

| − | :*[[時津町]]

| |

| − | :*[[長与町]]

| |

| − | ;県北地域 {{Color sample|#6080e5}}

| |

| − | *[[佐世保市]](中核市)

| |

| − | *[[平戸市]]

| |

| − | *[[松浦市]]

| |

| − | *[[西海市]]

| |

| − | *[[北松浦郡]]

| |

| − | :*[[佐々町]]

| |

| − | :*[[小値賀町]]

| |

| − | *[[東彼杵郡]]

| |

| − | :*[[東彼杵町]]

| |

| − | :*[[川棚町]]

| |

| − | :*[[波佐見町]]

| |

| − | ;県央地域 {{Color sample|#6edf6e}}

| |

| − | *[[諫早市]]

| |

| − | *[[大村市]]

| |

| − | ;島原地域 {{Color sample|#45aecc}}

| |

| − | *[[島原市]]

| |

| − | *[[雲仙市]]

| |

| − | *[[南島原市]]

| |

| − | ;五島地域 {{Color sample|#c875c9}}

| |

| − | *[[五島市]]

| |

| − | *[[南松浦郡]]

| |

| − | :*[[新上五島町]]

| |

| − | ;壱岐地域 {{Color sample|#8e5be0}}

| |

| − | *[[壱岐市]]

| |

| − | ;対馬地域 {{Color sample|#ccae45}}

| |

| − | *[[対馬市]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | {{日本の都道府県内自治体位置図|pref=長崎県|align=right}}

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | | |

| − | === 平成の大合併で消滅した自治体 ===

| |

| − | 本項では記事がある市町村のみを掲載。記事がないものについては、[[長崎県の廃止市町村一覧]]を参照。

| |

| − | ;消滅した市・郡

| |

| − | *'''[[福江市]]''' - 五島市となった

| |

| − | *'''[[北高来郡]]'''

| |

| − | :*諫早市になった町(4町すべて)

| |

| − | ::*[[森山町]]・[[飯盛町]]・[[高来町]]・[[小長井町]]

| |

| − | *'''[[南高来郡]]'''

| |

| − | :*雲仙市になった町(7町)

| |

| − | ::*[[国見町 (長崎県)|国見町]]・[[瑞穂町 (長崎県)|瑞穂町]]・[[吾妻町 (長崎県)|吾妻町]]・[[愛野町]]・[[千々石町]]・[[小浜町 (長崎県)|小浜町]]・[[南串山町]]

| |

| − | :*島原市になった町(1町)

| |

| − | ::*[[有明町 (長崎県)|有明町]]

| |

| − | :*南島原市になった町(8町)

| |

| − | ::*[[加津佐町]]・[[口之津町]]・[[南有馬町]]・[[北有馬町]]・[[西有家町]]・[[有家町]]・[[布津町]]・[[深江町]]

| |

| − | *'''[[上県郡]]''' - 3町すべて対馬市となった

| |

| − | :*[[上県町]]・[[上対馬町]]・[[峰町]]

| |

| − | *'''[[下県郡]]''' - 3町すべてが対馬市となった

| |

| − | :*[[厳原町]]・[[美津島町]]・[[豊玉町]]

| |

| − | *'''[[壱岐郡]]''' - 4町すべてが壱岐市となった

| |

| − | :*[[郷ノ浦町]]・[[勝本町]]・[[芦辺町]]・[[石田町]]

| |

| − | ;町村が減少したが、存続している郡

| |

| − | *'''西彼杵郡''' - '''15町から2町へ'''減少(現在 時津町と長与町の2町のみ)

| |

| − | :*長崎市になった町(7町)

| |

| − | ::*[[外海町]]・[[香焼町]]・[[伊王島町]]・[[高島町 (長崎県)|高島町]]・[[三和町 (長崎県)|三和町]]・[[野母崎町]]・[[琴海町]]

| |

| − | :*諫早市になった町(1町)

| |

| − | ::*[[多良見町]]

| |

| − | :*西海市になった町(5町)

| |

| − | ::*[[西彼町]]・[[大瀬戸町]]・[[西海町 (長崎県)|西海町]]・[[崎戸町]]・[[大島町 (長崎県)|大島町]]

| |

| − | *'''[[北松浦郡]]''' - '''12町1村から2町へ'''減少(現在 小値賀町と佐々町の2町のみ。)

| |

| − | :*佐世保市になった町(6町)

| |

| − | ::*[[吉井町 (長崎県)|吉井町]]・[[世知原町]]・[[宇久町]]・[[小佐々町]]・[[江迎町]]・[[鹿町町]]

| |

| − | :*平戸市になった町村(2町1村)

| |

| − | ::*[[生月町]]・[[田平町]]・[[大島村 (長崎県)|大島村]]

| |

| − | :*松浦市になった町(2町)

| |

| − | ::*[[福島町 (長崎県)|福島町]]・[[鷹島町]]

| |

| − | *'''[[南松浦郡]]''' - '''10町から1町へ'''減少(現在 新上五島町の1町のみ)

| |

| − | :*五島市になった町(5町)

| |

| − | ::*[[富江町]]・[[三井楽町]]・[[岐宿町]]・[[奈留町]]・[[玉之浦町]]

| |

| − | :*新上五島町になった町(5町)

| |

| − | ::*[[上五島町]]・[[若松町]]・[[新魚目町]]・[[有川町]]・[[奈良尾町]]

| |

| − | | |

| − | === 地名 ===

| |

| − | {{see also|住所#日本の住所表記}}

| |

| − | 長崎県内には、[[対馬]]を除く地域において市町村下の地名の末尾に付する独特の単位が複数存在する。[[壱岐島]]では農村集落で「○○[[壱岐島#集落の形成|触(ふれ)]]」、漁村集落で「○○[[壱岐島#集落の形成|浦(うら)]]」、壱岐を除く旧[[平戸藩]]領では「○○[[免#長崎県|免(めん)]]」、旧[[大村藩]]領および[[五島列島]]では「○○[[郷#長崎県|郷(ごう)]]」、旧[[佐賀藩]]領および旧[[島原藩]]領では「○○[[名 (単位)#長崎県|名(みょう)]]」が付く。<br />

| |

| − | これらの単位の中には市町村合併などで町名の変更があった際に削除されるものも多いが、現在も市町村下の行政区画単位として一部の地域で使われ続けている。

| |

| − | | |

| − | === 市町村の人口と面積 ===

| |

| − | {| class="wikitable sortable" style="margin: 1em;"

| |

| − | !

| |

| − | !市町村

| |

| − | !面積(km<sup>2</sup>)

| |

| − | !人口(人)

| |

| − | !人口密度<br />(人/km<sup>2</sup>)

| |

| − | |-

| |

| − | !1

| |

| − | |[[長崎市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|長崎市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|長崎市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|長崎市}} / {{自治体面積/長崎県|長崎市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !2

| |

| − | |[[佐世保市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|佐世保市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|佐世保市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|佐世保市}} / {{自治体面積/長崎県|佐世保市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !3

| |

| − | |[[島原市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|島原市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|島原市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|島原市}} / {{自治体面積/長崎県|島原市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !4

| |

| − | |[[諫早市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|諫早市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|諫早市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|諫早市}} / {{自治体面積/長崎県|諫早市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !5

| |

| − | |[[大村市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|大村市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|大村市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|大村市}} / {{自治体面積/長崎県|大村市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !6

| |

| − | |[[平戸市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|平戸市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|平戸市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|平戸市}} / {{自治体面積/長崎県|平戸市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !7

| |

| − | |[[松浦市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|松浦市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|松浦市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|松浦市}} / {{自治体面積/長崎県|松浦市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !8

| |

| − | |[[対馬市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|対馬市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|対馬市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|対馬市}} / {{自治体面積/長崎県|対馬市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !9

| |

| − | |[[壱岐市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|壱岐市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|壱岐市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|壱岐市}} / {{自治体面積/長崎県|壱岐市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !10

| |

| − | |[[五島市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|五島市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|五島市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|五島市}} / {{自治体面積/長崎県|五島市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !11

| |

| − | |[[西海市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|西海市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|西海市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|西海市}} / {{自治体面積/長崎県|西海市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !12

| |

| − | |[[雲仙市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|雲仙市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|雲仙市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|雲仙市}} / {{自治体面積/長崎県|雲仙市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !13

| |

| − | |[[南島原市]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|南島原市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|南島原市}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|南島原市}} / {{自治体面積/長崎県|南島原市}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !14

| |

| − | |[[長与町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|長与町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|長与町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|長与町}} / {{自治体面積/長崎県|長与町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !15

| |

| − | |[[時津町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|時津町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|時津町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|時津町}} / {{自治体面積/長崎県|時津町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !16

| |

| − | |[[東彼杵町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|東彼杵町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|東彼杵町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|東彼杵町}} / {{自治体面積/長崎県|東彼杵町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !17

| |

| − | |[[川棚町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|川棚町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|川棚町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|川棚町}} / {{自治体面積/長崎県|川棚町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !18

| |

| − | |[[波佐見町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|波佐見町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|波佐見町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|波佐見町}} / {{自治体面積/長崎県|波佐見町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !19

| |

| − | |[[小値賀町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|小値賀町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|小値賀町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|小値賀町}} / {{自治体面積/長崎県|小値賀町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !20

| |

| − | |[[佐々町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|佐々町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|佐々町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|佐々町}} / {{自治体面積/長崎県|佐々町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !21

| |

| − | |[[新上五島町]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|新上五島町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|新上五島町}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|新上五島町}} / {{自治体面積/長崎県|新上五島町}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !''1''

| |

| − | |[[西彼杵郡]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:49.58}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:72,382}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: 72382 / 49.58 round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !''2''

| |

| − | |[[東彼杵郡]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:167.47}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:37,835}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: 37835 / 167.47 round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !''3''

| |

| − | |[[北松浦郡]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:57.76}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:16,217}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: 16217 / 57.76 round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !''4''

| |

| − | |[[南松浦郡]]

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:213.98}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:20,725}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: 20725 / 213.98 round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | !0

| |

| − | |長崎県

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体面積/長崎県|長崎県}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{自治体人口/長崎県|長崎県}}}}

| |

| − | |style="text-align:right;"|{{formatnum:{{ #expr: {{自治体人口/長崎県|長崎県}} / {{自治体面積/長崎県|長崎県}} round 0}}}}

| |

| − | |-

| |

| − | |}

| |

| − | 人口は2013年6月1日現在。

| |

| − | | |

| − | == 歴史 ==

| |

| − | 古くは[[肥前国]]([[佐賀県]]と、壱岐・対馬を除く長崎県全域)、[[対馬国]]、[[壱岐国]]に分かれていたが、肥前の[[国府]]は佐賀県の[[佐賀市]]([[大和町 (佐賀県)|旧大和町]])にあった。

| |

| − | | |

| − | === 先史 ===

| |

| − | ====旧石器時代====

| |

| − | 現在の[[佐世保市]]に当たる地域からは、[[福井洞窟]]や[[泉福寺洞窟]]などの遺跡が見つかっており、いずれも日本の[[史跡]]となっている。また、旧国見町(現在の雲仙市)には、百花台遺跡群があり、約3万年前に人々が生活した跡や使われていた道具が見つかっている。[[2003年]]([[平成]]15年)[[12月]]には、平戸市入口遺跡で10万年前の[[土層 (考古学)|土層]]から[[旧石器時代|旧石器]]が見つかり、古くから人が居住していた可能性が考えられる。

| |

| − | | |

| − | ====縄文時代====

| |

| − | [[縄文時代]]の遺跡として有名なのが、南島原市(旧南高来郡北有馬町)の[[原山支石墓群]]である。そのほか、有喜貝塚、佐賀貝塚、白浜貝塚などが発見されている。

| |

| − | ====弥生時代====

| |

| − | [[弥生時代]]の遺跡としては、『[[魏志倭人伝]]』に登場する「一支国」と見られる[[原の辻遺跡]]は現在の[[壱岐市]]芦辺町、石田町にあり、日本の特別史跡に指定されている。また[[里田原遺跡]]が発見されており、当時の農業技術を知る上で重要なものの1つである。またこのほか、弥生時代の鉄剣が出土した[[富の原遺跡]](大村市)、[[塔の首遺跡]]、日本最古の[[ネコ]]の骨が出土した[[カラカミ遺跡]](壱岐市)などがある。

| |

| − | | |

| − | === 古墳時代 ===

| |

| − | 県内の古墳の数は500を超え、その大半は壱岐に存在し[[壱岐古墳群]]として日本の史跡に指定されている。古墳時代初期の古墳としては、対馬市の[[出居塚古墳]]、[[根曽古墳群]]がある。後期に入ると、大規模な古墳が多くなる。その代表としては壱岐市の[[壱岐古墳群#鬼の窟古墳|鬼の窟古墳]]があり、これは県内最大の円墳である。このほかには[[双六古墳]](これは県内最大の前方後円墳である)、[[矢立山古墳群]]、[[曲崎古墳群]]がある。

| |

| − | | |

| − | === 飛鳥時代 ===

| |

| − | [[倭国]]が朝鮮半島での[[白村江の戦い]]に敗れたため、[[664年]]に対馬・壱岐などに[[防人#日本の防人|防人]]や[[狼煙|烽(とぶひ)]]を置き、唐や新羅からの侵攻に備えた。[[667年]]には対馬に[[金田城]]が築かれた。

| |

| − | | |

| − | === 奈良・平安時代 ===

| |

| − | [[小野妹子]]をはじめとする[[遣隋使]]や[[遣唐使]]は、日本の最西北である壱岐や対馬、五島を経由し、朝鮮半島や中国に渡っていた。[[五島列島]]は[[遣唐使]]南路の出発地として有名である。[[万葉集]]には関連した歌が数多く残されている。日本最後の寄港地であった、現在の[[三井楽町]]柏崎には、[[空海]]の「辞本涯の碑」が建てられている。

| |

| − | | |

| − | 12世紀のはじめに入ると、平家の西日本への進出が進み、肥前国の松浦党や九州の武士の多くは平家方につき、松浦党は[[壇ノ浦の戦い]]においても平家方の水軍として戦った。

| |

| − | | |

| − | === 中世 ===

| |

| − | [[中世]]には[[松浦党]]などの[[海賊衆]]([[水軍]])が興り、対馬を含め各地が[[倭寇]]の根拠地となった。

| |

| − | | |

| − | [[1274年]](文永11年)([[文永の役]])、[[1281年]](弘安4年)([[弘安の役]])の[[元寇]]では対馬、壱岐、[[鷹島 (長崎県松浦市)|鷹島]]に[[元 (王朝)|元]]・[[高麗]]軍が襲来したが、「[[神風]]」(大型台風)が九州を襲い元軍が退却したのはこれらの島々が破壊しつくされた後であり、これらの島々に神風の恩恵は全く無かった。

| |

| − | | |

| − | [[室町時代]]に入り、[[1419年]]には[[応永の外寇]]、[[1507年]]には五島で[[玉之浦納の反乱]]が起こっている。

| |

| − | | |

| − | [[1550年]]には、[[ポルトガル]]船が[[平戸市|平戸]]に来航した。これを知った[[フランシスコ・ザビエル]]は鹿児島を出発し平戸を訪れ、布教を開始した。貿易都市となった平戸であったが、[[1561年]]に起きた[[宮ノ前事件]]によりポルトガル船は横瀬浦港(現在の西海市)に入港するようになった。ところが2年後の[[1563年]]、横瀬浦は武雄領主[[後藤貴明]]の焼き討ちに合い、壊滅。ポルトガル船は再び平戸に戻った。しかし、[[イエズス会]]の[[宣教師]][[コスメ・デ・トーレス]]の意向により、今度は大村領の福田浦(現在の長崎市)に入港することになった。この間、[[大村純忠]]はキリスト教の洗礼を受け、初の[[キリシタン大名]]となっている。[[1567年]]には、ポルトガル船が有馬領の口之津港に入港し、後に[[セミナリヨ]]が建てられるなど、有馬は九州におけるキリスト教布教の拠点となっていった。大村純忠の兄である[[有馬義貞]]も口之津で洗礼を受けている。大村純忠は、ポルトガル貿易を自分の領地で行えるよう働きかけを行い、[[1571年]]に貿易港が口之津から長崎に移された。1580年には長崎を[[イエズス会]]に寄進した。1582年には[[天正遣欧少年使節]]が長崎港を出発し、スペイン、イタリア、ポルトガルを訪問した。

| |

| − | | |

| − | [[1588年]]、豊臣秀吉が長崎などを直轄地とした。2年後には[[天正遣欧少年使節]]が長崎に戻り、秀吉に謁見している。[[1592年]]には[[文禄・慶長の役]]により、松浦鎮信、有馬晴信、大村喜前、宗義智らが朝鮮に出兵している。南蛮貿易を継続させたい意向もあり、強硬な禁教は行っていなかった秀吉であったが、すでに[[バテレン追放令]]が出されており、[[1597年]]には長崎西坂で[[日本二十六聖人|カトリック信者26人]]が処刑されている。二十六聖人という。

| |

| − | | |

| − | === 近世 ===

| |

| − | [[17世紀]]にはいると[[オランダ東インド会社]]、[[イギリス東インド会社]]が相継いで平戸に商館を開設している。[[江戸時代]]の長崎県は[[佐賀藩]]、[[島原藩]](島原半島)、[[大村藩]](彼杵地方)、[[平戸藩]](松浦半島・[[平戸島]]・壱岐)、[[平戸新田藩]]、[[福江藩]](五島列島)、[[対馬府中藩]](対馬)、[[佐賀藩]]家老の諫早陣屋、[[交代寄合]]の五島家の富江陣屋、[[天領]](長崎)に分かれる。[[江戸幕府]]の[[鎖国]]方針により、ポルトガル人は長崎から追放され、[[1641年]]にオランダ商館が[[出島]]に移った。中国商船の長崎来航も認められており、長崎は鎖国下の日本では数少ない国際貿易港となった。また、対馬藩は幕府から[[李氏朝鮮]]との国交の実務を委任される傍ら朝鮮との貿易を公認され、[[釜山広域市|釜山]]に[[倭館]]を置いてこれらの業務を行っていた。このように、今の長崎県域には、鎖国時にも幕府公認で海外へ開かれていた港が2箇所存在した。なお、[[鎖国]]下における[[江戸幕府]]公認の国際貿易港は上記2港のみである。

| |

| − | | |

| − | [[1637年]][[島原の乱]]が起こった土地だけに江戸期を通じて[[隠れキリシタン]]が多く存在した(壱岐・対馬を除く)。現在でも、人口に対するキリスト教信者の割合が日本の他地域と比べて多い地域<ref name="Statistics">[http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/data/st06/statistics2006.pdf 『カトリック教会現勢2006』 宗教法人カトリック中央協議会 2007年6月発行 p.1]</ref> となっている。しかし、[[第二次世界大戦]]中に投下された[[原子爆弾]]は教会([[カトリック浦上教会|浦上教会]])のすぐ近くに落ち、原爆落下当日は教会で8月15日の[[聖母の被昇天]]の祝日に向けて「[[ゆるしの秘跡]]」が行われていた為、司祭をはじめ教会内にいた信徒全員が死亡し、その他にも多数の信徒が犠牲になったことなどから、信仰に悩みを持ったままの人や棄教した人も多く存在する。2013年現在でも、爆心地跡には教会の残骸が一部だけ保存されている。

| |

| − | | |

| − | === 近代以降 ===

| |

| − | [[幕末]]の長崎港開港によって各国商船が来航し、[[長崎港|長崎]]は国際貿易港として更に発展を遂げる事となった。それまでは[[遠国奉行]]首座たる[[長崎奉行]]が治めていた長崎であったが、「[[鳥羽・伏見の戦い]]」に於ける幕府軍敗戦の報を聞いた長崎奉行[[河津祐邦]]は[[慶応]]4年([[1868年]])1月15日早朝に長崎を船で脱出。これを受けて、長崎詰めの各[[藩]][[藩士]]や長崎の地役人達の間に協議が行われ、[[政府]]から責任者が派遣されるまでの間の暫定協議体として「長崎会議所」の設置が決定され、[[長崎奉行所]]西役所がその役所とされた。

| |

| − | | |

| − | [[江戸幕府]]崩壊後の慶応4年(1868年)2月2日には[[澤宣嘉]]を総督に'''[[裁判所 (地方制度)|長崎裁判所]]'''が、5月4日には沢を府知事に'''長崎府'''が設置され、[[肥前国]][[松浦郡]]5村・[[彼杵郡]]6村・[[高来郡]]5村、[[筑後国]][[三池郡]]12村、[[肥後国]][[天草郡]]89村の[[天領|幕府領]]および肥後国松浦郡の[[地方知行|旗本領]]5村を管轄。明治2年([[1869年]])6月20日にはこれが'''長崎県'''へと改められ、旧肥前国域は[[明治]]4年([[1871年]])の第1次府県統合の際に長崎県と[[伊万里県]](現[[佐賀県]])とに分立した。その後、[[佐賀県]]の統廃合の影響で徐々に長崎県の県域は拡大し、[[1874年]](明治7年)の[[佐賀の乱]]後には、政府による懲罰によって佐賀県全域が長崎県に併合されることとなる。[[1883年]](明治16年)、佐賀県の復県によって10の郡が長崎県より分離し、おおよその現在の長崎県が成立した。

| |

| − | | |

| − | なお、[[天草諸島]]は一時、[[富岡県]](のち[[天草県]]に改称)に移管されたのち、いったん長崎府に復帰し、第1次府県統合で[[八代県]](現・[[熊本県]])に移管された。

| |

| − | | |

| − | 佐世保は[[大日本帝国海軍|日本海軍]]の大規模な軍港となり、長崎では戦艦[[武蔵 (戦艦)|武蔵]]が建造されるなど造船が発達した。[[第二次世界大戦]]末期、[[1945年]](昭和20年)[[6月29日]](未明)に[[佐世保大空襲]]があり、[[1945年]](昭和20年)[[8月9日]]午前11時2分 ([[日本標準時|JST]]) 米国陸軍爆撃機[[B-29 (航空機)|B-29]]ボックスカーによって長崎市に[[原子爆弾]]が投下され、[[広島市]]とともに原爆被災地となった。

| |

| − | | |

| − | == 人口 ==

| |

| − | [[File:Growth rate map of municipalities of Nagasaki prefecture, Japan.svg|thumb|300px|長崎県市町村人口増減率分布図(2005年度と2010年度国勢調査から算出)

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | '''増加'''

| |

| − | {{legend|#99FF55|2.5 - 4.99 %}}

| |

| − | {{legend|#CCFFAA|0.0 - 2.49 %}}

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | '''減少'''

| |

| − | {{Legend|#FFAAAA|0.0 - 2.5 %}}

| |

| − | {{Legend|#FF5555|2.5 - 5.0 %}}

| |

| − | {{Legend|#FF0000|5.0 - 7.5 %}}

| |

| − | {{Legend|#AA0000|7.5 - 10.0 %}}

| |

| − | {{Legend|#550000|10.0 % 以上}}

| |

| − | {{Multicol-end}}]]

| |

| − | {{人口統計|code=42000|name=長崎県}}

| |

| − | | |

| − | == 政治・行政 ==

| |

| − | === 歴代知事(公選) ===

| |

| − | {{Main|長崎県知事一覧}}

| |

| − | {|class="wikitable" cellpadding="10"

| |

| − | |-align=center

| |

| − | !代!!氏名!!就任期間

| |

| − | |-

| |

| − | |初代||[[杉山宗次郎]]||[[1947年]]([[昭和]]22年)[[4月16日]] - [[1951年]](昭和26年)[[4月4日]]まで1期4年

| |

| − | |-

| |

| − | |2 - 3代||[[西岡竹次郎]]||[[1951年]](昭和26年)[[5月6日]] - [[1958年]](昭和33年)[[1月14日]]まで2期[[7年]]

| |

| − | |-

| |

| − | |4 - 6代||[[佐藤勝也]]||[[1958年]](昭和33年)[[3月2日]] - [[1970年]](昭和45年)[[3月6日]]まで3期12年

| |

| − | |-

| |

| − | |7 - 9代||[[久保勘一]]||[[1970年]](昭和45年)[[3月2日]] - [[1982年]](昭和57年)[[3月1日]]まで3期12年

| |

| − | |-

| |

| − | |10 - 13代||[[高田勇 (長崎県知事)|高田勇]]||[[1982年]](昭和57年)[[3月2日]] - [[1998年]](平成10年)[[3月1日]]まで4期16年

| |

| − | |-

| |

| − | |14 - 16代||[[金子原二郎]]||[[1998年]]([[平成]]10年)[[3月2日]] - [[2010年]](平成22年)[[3月1日]]まで3期12年

| |

| − | |-

| |

| − | |'''17代(<!--{{subst:和暦|2011}}10月30日現在-->現職)'''||[[中村法道]]||[[2010年]](平成22年)[[3月2日]] - 2期目

| |

| − | |}

| |

| − | | |

| − | === 組織 ===

| |

| − | {{see|長崎県庁}}

| |

| − | | |

| − | === 財政 ===

| |

| − | ==== 2012年度(平成24年度) ====

| |

| − | *標準財政規模 3834億859万円

| |

| − | *[[財政力指数]] 0.29(都道府県平均 0.46)

| |

| − | **財政力指数が0.3未満のEグループ(11自治体)に分類されている

| |

| − | *経常収支比率 96.2%(都道府県平均 94.6%)

| |

| − | **財政の硬直化が進んでいることを示す指標である

| |

| − | *将来負担比率 192.1%(都道府県平均 210.5%)

| |

| − | *[[実質公債費比率]] 14.3%(都道府県平均 13.7%)

| |

| − | *人口100,000人当たりの職員数 1,417.81人(都道府県平均 1,110.90人)

| |

| − | *[[ラスパイレス指数]] 107.3(都道府県平均 107.4)

| |

| − | 地方債残高

| |

| − | *普通会計分の地方債現在高 1兆2235億3900万円

| |

| − | *上記以外の特別会計分の地方債(企業債)現在高 184億8900万円

| |

| − | | |

| − | ==== 2011年度(平成23年度) ====

| |

| − | *財政力指数 0.29(都道府県平均0.47)

| |

| − | | |

| − | === 離島行政 ===

| |

| − | 五島、壱岐、対馬には県の出先機関として[[支庁]]を設置していたが、[[2003年]](平成15年)に地方局に再編された後、[[2009年]](平成21年)からは本土と同様の振興局となっている。

| |

| − | *[[五島振興局]]

| |

| − | *[[壱岐振興局]]

| |

| − | *[[対馬振興局]]

| |

| − | | |

| − | == 経済・産業 ==

| |

| − | === 産業 ===

| |

| − | 平成20年度(2008年 - 2009年)の県内総生産は4兆3109億円である<ref>[http://www.pref.nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20101228134739.pdf 平成20年度県民経済計算(推計)の概要]</ref>。これは世界の過半数の国の[[国内総生産]] (GDP) よりも規模が大きい<ref>[http://ecodb.net/ranking/imf_ngdpd.html 世界の名目GDP(USドル)ランキング]</ref>。県民所得は3兆1070億円であり、一人当たり県民所得は215.7万円である。

| |

| − | | |

| − | 県庁所在地[[長崎市]]は歴史を誇る港湾都市で、観光客が多い。戦艦[[武蔵 (戦艦)|武蔵]]を建造した造船の町でもある。

| |

| − | | |

| − | 県第2の市である[[佐世保市]]は昔からの[[軍港]]があり、現在も[[海上自衛隊]]や[[第7艦隊 (アメリカ軍)|米第7艦隊]]の基地があるほか、[[陸上自衛隊]]も駐屯している。また、南部には[[ヨーロッパ]]の町並みを模した観光施設[[ハウステンボス]]があり、[[大韓民国|韓国]]や[[中華民国|台湾]]からの観光客も多い。

| |

| − | | |

| − | その他の地域もかつては[[炭鉱]]、底曳き網などの[[漁業]]基地、宝石[[サンゴ]]漁などにより繁栄したが、[[1970年代]]頃からそれらの産業が徐々に振るわなくなり、[[過疎化]]が進んだ。2000年代となっても過疎化は進行中で、産業の振興が重要課題となっている。

| |

| − | | |

| − | なお、壱岐・対馬地区は経済圏としては長崎や佐世保ではなく福岡に属する。

| |

| − | | |

| − | === 県内に拠点事業所を置く企業 ===

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | *[[十八銀行]]([[長崎市]])

| |

| − | *[[親和銀行]]([[佐世保市]])

| |

| − | *[[ジャパネットたかた]](佐世保市)

| |

| − | *[[SUMCO TECHXIV]]([[大村市]])

| |

| − | *[[アイティーアイ]](長崎市)

| |

| − | *[[ひぐちグループ]](長崎市)

| |

| − | *[[長崎五島 ごと]]([[五島市]])

| |

| − | *[[AIGコミュニケーションワン]](長崎市):[[AIG]]グループの[[コールセンター]]

| |

| − | *[[たらみ]](長崎市)

| |

| − | *[[ゆびとま]](長崎市)

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | ;工場

| |

| − | *[[三菱重工業]]([[三菱重工業長崎造船所|長崎造船所]]など)

| |

| − | *[[三菱電機]](長崎市など)

| |

| − | *[[佐世保重工業]](佐世保市)

| |

| − | *[[ソニーセミコンダクタ九州]](諫早市)

| |

| − | *[[アリアケジャパン]](佐世保市)

| |

| − | *[[マリーナ電子]]([[南島原市]])

| |

| − | *[[宝ホールディングス|宝酒造]]([[島原市]])

| |

| − | *[[九州フジパン]](諫早市)

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | | |

| − | === 産学官連携への取り組み ===

| |

| − | 2010年11月30日、[[産学連携|産学官関係団体の連携]]を強化し、産学官の研究開発等を推進することにより、持続的・発展的にイノベーションを創出するシステムを構築し、科学技術による産業振興及び県民生活の向上に寄与することを目的として、長崎“新生”産学官連携コンソーシアム(通称NRC:Nagasaki Renaissance Consortium)が設立された。会長は[[長崎県知事]]、副会長は[[長崎大学]]長<ref>[http://www.pref.nagasaki.jp/gyousei/butyokaigi/2011/0209/shiryo/16.pdf 長崎県広報資料「長崎“新生”産学官連携コンソーシアムの設立と活動について」] 2013年7月11日閲覧</ref><ref>[http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/info/news/news88.html 長崎大学公式ウェブサイト「長崎“新生”産学官連携コンソーシアム(NRC)」発会式を開催] 2013年7月11日閲覧</ref>。

| |

| − | | |

| − | == 生活・交通 ==

| |

| − | === 治安・防衛 ===

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | ==== 自衛隊 ====

| |

| − | ;[[陸上自衛隊]][[西部方面隊]]

| |

| − | *[[相浦駐屯地]]([[佐世保市]])

| |

| − | *[[対馬駐屯地]]([[対馬市]])

| |

| − | *[[大村駐屯地]]([[大村市]])

| |

| − | *[[竹松駐屯地]](大村市)

| |

| − | ;[[海上自衛隊]][[佐世保地方隊]]

| |

| − | *[[佐世保基地 (海上自衛隊)|佐世保基地]](佐世保市)

| |

| − | *[[大村航空基地]](大村市)

| |

| − | *[[対馬警備所]](対馬市)

| |

| − | *[[上対馬警備所]](対馬市)

| |

| − | *[[下対馬警備所]](対馬市)

| |

| − | *[[壱岐警備所]]([[壱岐市]])

| |

| − | ;[[航空自衛隊]][[西部航空方面隊]]

| |

| − | *[[海栗島|海栗島分屯基地]](対馬市)

| |

| − | *[[福江島分屯基地]]([[五島市]])

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | | |

| − | ==== 海上保安庁 ====

| |

| − | ;[[第七管区海上保安本部]]

| |

| − | *長崎海上保安部([[長崎市]])

| |

| − | **五島海上保安署(五島市)

| |

| − | *佐世保海上保安部(佐世保市)

| |

| − | **平戸海上保安署([[平戸市]])

| |

| − | *対馬海上保安部(対馬市)

| |

| − | **比田勝海上保安署(対馬市)

| |

| − | *(唐津海上保安部)([[佐賀県]][[唐津市]])

| |

| − | **壱岐海上保安署(壱岐市)

| |

| − | | |

| − | ==== 警察 ====

| |

| − | *'''[[長崎県警察]]'''

| |

| − | **警察署数 - 23

| |

| − | ***交番数 - 73

| |

| − | ***警察官駐在所数 - 127

| |

| − | :::([[2011年]](平成23年)4月現在)

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | | |

| − | === 交通 ===

| |

| − | ==== 航空 ====

| |

| − | ===== 空港 =====

| |

| − | ;2012年度旅客数<ref>{{Cite press release |title=管内空港の利用状況概況集計表(平成24年度速報値) |publisher=国土交通省大阪航空局 |date= |url=http://www.ocab.mlit.go.jp/about/total/report/pdf/riyou_h24d.pdf |format=PDF |accessdate=2014-2-16}}</ref>

| |

| − | {|class="wikitable"

| |

| − | |-bgcolor="#a4aaf9"

| |

| − | |rowspan="2" align="center" bgcolor=ffcc99|'''[[空港]]'''

| |

| − | |rowspan="2" align="center" bgcolor=ff9966|'''旅客合計'''

| |

| − | |colspan="3" align="center"|'''国内線'''

| |

| − | |colspan="2" align="center" bgcolor=ccccff|'''国際線'''

| |

| − | |-

| |

| − | |align="center" bgcolor=cccccc|旅客数

| |

| − | |colspan="2" align="center"|定期便

| |

| − | |align="center" bgcolor=cccccc|旅客数

| |

| − | |align="center"|定期便

| |

| − | |-

| |

| − | |rowspan="2" align="center" bgcolor=ffffff|[[長崎空港|長崎]]

| |

| − | |rowspan="2" align="right" bgcolor=ffffcc|2,726,929人

| |

| − | |rowspan="2" align="right" |2,695,339人

| |

| − | |県外<br />

| |

| − | |'''[[東京国際空港|東京]]・[[中部国際空港|中部]]・[[大阪国際空港|大阪]]'''・<br />[[鹿児島空港|鹿児島]]・[[那覇空港|那覇]]

| |

| − | |rowspan="2" align="right"|31,590人

| |

| − | |rowspan="2"|[[仁川国際空港|ソウル]]・[[上海浦東国際空港|上海]]

| |

| − | |-

| |

| − | |県内

| |

| − | |対馬・福江・壱岐

| |

| − | |-

| |

| − | |rowspan="2" align="center" bgcolor=ffffff|[[対馬空港|対馬]]

| |

| − | |rowspan="2" align="right" bgcolor=ffffcc|253,367人

| |

| − | |rowspan="2" align="right"|251,183人

| |

| − | |県外

| |

| − | |[[福岡空港|福岡]]

| |

| − | |rowspan="2" align="right"|2,184人

| |

| − | |rowspan="2"| -

| |

| − | |-

| |

| − | |県内

| |

| − | |長崎

| |

| − | |-

| |

| − | |rowspan="2" align="center" bgcolor=ffffff|[[福江空港|福江]]

| |

| − | |rowspan="2" align="right" bgcolor=ffffcc|127,594人

| |

| − | |rowspan="2" align="right"|127,594人

| |

| − | |県外

| |

| − | |('''[[関西国際空港|関西]]''')・福岡

| |

| − | |rowspan="2" align="right"|0人

| |

| − | |rowspan="2"| -

| |

| − | |-

| |

| − | |県内

| |

| − | |長崎

| |

| − | |-

| |

| − | |align="center" bgcolor=ffffff|[[壱岐空港|壱岐]]

| |

| − | |align="right" bgcolor=ffffcc|31,767人

| |

| − | |align="right"|31,767人

| |

| − | |県内

| |

| − | |長崎

| |

| − | |align="right"|0人

| |

| − | | -

| |

| − | |-

| |

| − | |align="center" bgcolor=ffffff|[[上五島空港|上五島]]

| |

| − | |align="right" bgcolor=ffffcc|4,702人

| |

| − | |align="right"|4,702人

| |

| − | |県内

| |

| − | | -

| |

| − | |align="right"|0人

| |

| − | | -

| |

| − | |-

| |

| − | |align="center" bgcolor=ffffff|[[小値賀空港|小値賀]]

| |

| − | |align="right" bgcolor=ffffcc|0人

| |

| − | |align="right"|0人

| |

| − | |県内

| |

| − | | -

| |

| − | |align="right"|0人

| |

| − | | -

| |

| − | |}

| |

| − | *[[チャーター]]便の旅客数含む

| |

| − | * 定期便就航地は2007年現在(上五島・小値賀両空港への定期便は2006年(平成18年)3月31日限りで全廃)

| |

| − | *括弧書きは季節運航を示す

| |

| − | *[[三大都市圏]]への便は'''太字'''

| |

| − | | |

| − | ==== 鉄道・軌道 ====

| |

| − | 長崎県内で旅客輸送を行っている[[鉄道]]・[[軌道 (鉄道)|軌道]]は以下の通り。

| |

| − | *[[九州旅客鉄道]](JR九州)

| |

| − | **[[長崎本線]]

| |

| − | **[[佐世保線]]

| |

| − | **[[大村線]]

| |

| − | *[[長崎電気軌道]]

| |

| − | *[[島原鉄道]]

| |

| − | *[[松浦鉄道]] (MR)

| |

| − | | |

| − | ==== 乗合バス事業者 ====<!--

| |

| − | 長崎県内に本拠または営業所を置く乗合バス事業者-->

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | *[[長崎自動車]](長崎バス)

| |

| − | *[[長崎県交通局]](長崎県営バス)

| |

| − | *[[長崎県央バス]]

| |

| − | *[[九州急行バス]]

| |

| − | *[[島原鉄道]](島鉄バス)

| |

| − | *[[富川運送]]([[長崎市コミュニティバス]]高島線)

| |

| − | *[[さいかい交通]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[佐世保市交通局]](佐世保市営バス)

| |

| − | *[[させぼバス]]

| |

| − | *[[西肥自動車]](西肥バス)

| |

| − | *[[生月自動車]](生月バス)

| |

| − | *[[YOKARO]]

| |

| − | *[[五島自動車]](五島バス)

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[松浦観光バス]](松浦市乗合バス)

| |

| − | *[[丸濱産業]](奈留島バス)

| |

| − | *[[小値賀交通]]

| |

| − | *[[宇久観光バス]]

| |

| − | *[[壱岐交通]]

| |

| − | *[[対馬交通]]

| |

| − | *[[昭和自動車]](昭和バス)

| |

| − | *[[ユタカ交通]]

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | | |

| − | ==== 道路 ====

| |

| − | ;[[高速道路|高速]]・[[有料道路]]

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | *[[長崎自動車道]]

| |

| − | *[[西九州自動車道]]

| |

| − | *[[長崎バイパス]]

| |

| − | *[[ながさき出島道路]]

| |

| − | *[[川平有料道路]]

| |

| − | *[[西海パールライン有料道路]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[国見道路|国見有料道路]]([[2007年]](平成19年)[[12月1日]] - 無料開放)

| |

| − | *[[仁田峠循環自動車道路]] ([[2009年]](平成21年)[[4月1日]] - 無料開放)

| |

| − | *[[平戸大橋有料道路]] ([[2010年]](平成22年)4月1日 - 無料開放)

| |

| − | *[[生月大橋#生月大橋有料道路|生月大橋有料道路]] (同上)

| |

| − | *[[大島大橋 (長崎県)|大島大橋有料道路]] ([[2011年]](平成23年)4月1日 - 無料開放)

| |

| − | *[[矢上大橋有料道路]] ([[2012年]](平成24年)4月1日 - 無料開放)

| |

| − | *[[ながさき女神大橋道路]]

| |

| − | *[[松浦バイパス有料道路]]([[2006年]](平成18年)4月1日 - 無料開放)

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | ;[[一般国道]]

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | *[[国道34号]]

| |

| − | *[[国道35号]]

| |

| − | *[[国道57号]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[国道202号]]

| |

| − | *[[国道204号]]

| |

| − | *[[国道205号]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[国道206号]]

| |

| − | *[[国道207号]]

| |

| − | *[[国道251号]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[国道324号]]

| |

| − | *[[国道382号]]

| |

| − | *[[国道383号]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[国道384号]]

| |

| − | *[[国道389号]]

| |

| − | *[[国道444号]]

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | *[[国道498号]]

| |

| − | *[[国道499号]]

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | :[[2011年]](平成23年)現在、[[警察庁]]と[[日本自動車連盟|JAF]]が毎年10月に合同で行っている「シートベルト着用率調査」による[[一般道路|一般道]]でのシートベルト着用率は長崎県が近年連続して国内1位である。

| |

| − | | |

| − | ==== 船舶航路 ====

| |

| − | ;長崎市

| |

| − | *長崎 - 神の島(長崎市) - 伊王島(長崎市) - 高島(長崎市)([[野母商船#長崎汽船|長崎汽船]])

| |

| − | *茂木(長崎市) - 富岡([[熊本県]][[苓北町]])([[安田産業汽船]])

| |

| − | *五島列島への航路は下記の五島列島を参考

| |

| − | ;西彼杵郡

| |

| − | *長崎空港(大村市) - 時津(時津町)(安田産業汽船)

| |

| − | *長崎空港 - 長与港(長与町)([[大村湾観光汽船]])

| |

| − | ;佐世保市

| |

| − | *長崎空港 - ハウステンボス(佐世保市)(安田産業汽船)

| |

| − | *相浦(佐世保市) - 高島(佐世保市) - 黒島(佐世保市)([[黒島旅客船]])

| |

| − | *宇久島・小値賀島への航路は下記の五島列島を参考

| |

| − | *西海市への航路は下記の西海市を参考

| |

| − | *平戸市への航路は下記の平戸市を参考

| |

| − | ;西海市

| |

| − | *佐世保 - 寄船(西海市) - 横瀬西(西海市) - 横瀬東(西海市) - 小郡(西海市) - 畑下(西海市) - 川内(西海市)([[瀬川汽船]])

| |

| − | *佐世保 - 崎戸(西海市) - 江島(西海市) - 平島(西海市) - 友住(新上五島町)([[崎戸商船]])

| |

| − | ;平戸市

| |

| − | *[[平戸港|平戸]](平戸市) - 神浦(平戸市) - 的山(平戸市)([[平戸市営フェリー]]、美咲海送)

| |

| − | *平戸 - 度島(平戸市)([[竹山運輸]])

| |

| − | *佐世保 - 相浦(佐世保市) - 前津吉(平戸市)([[津吉商船]])

| |

| − | ;松浦市

| |

| − | *今福(松浦市) - 飛島(松浦市) - 殿ノ浦(松浦市)([[鷹島汽船]])

| |

| − | *御厨(松浦市) - 青島(松浦市) - 船唐津(松浦市) - 黒島(松浦市) - 阿翁(松浦市)(鷹島汽船)

| |

| − | *福島(松浦市) - 浦ノ崎([[佐賀県]][[伊万里市]])(金子廻漕店)

| |

| − | ;島原半島

| |

| − | *多比良([[雲仙市]]) - 長洲([[熊本県]][[長洲町]])([[有明フェリー]])

| |

| − | *[[島原港|島原外港]](島原市) - 大牟田([[福岡県]][[大牟田市]])([[島原鉄道|島鉄高速船]])

| |

| − | *島原外港 - 熊本新港(熊本県[[熊本市]])([[熊本フェリー]]、[[九州商船|九商フェリー]])

| |

| − | *口之津(南島原市) - 鬼池(熊本県[[天草市]])([[島原鉄道|島鉄フェリー]])

| |

| − | ;五島列島

| |

| − | *[[長崎港|長崎]](長崎市) - [[奈良尾港|奈良尾]](新上五島町) - [[奈留港|奈留]](五島市) - [[福江港|福江]](五島市)(九州商船)

| |

| − | *長崎 - 福江(五島市)([[五島汽船]])

| |

| − | *長崎 - 鯛の浦(新上五島町)(五島産業汽船)

| |

| − | *[[佐世保港|佐世保]](佐世保市) - 有川(新上五島町)(九州商船、五島産業汽船、[[美咲海送]])

| |

| − | *佐世保 - 宇久(佐世保市) - 小値賀(小値賀町)(九州商船)

| |

| − | *福江 - 青方(新上五島町) - 小値賀 - 宇久 - 博多([[福岡県]][[福岡市]])([[野母商船]])

| |

| − | *福江 - 奈留 - 土井ノ浦(新上五島町) - 郷ノ首(新上五島町)([[五島旅客船]])

| |

| − | *福江・奥浦(五島市) - 田ノ浦(五島市)([[木口汽船]])

| |

| − | ;壱岐市・対馬市

| |

| − | *[[比田勝港|比田勝]](対馬市) - [[厳原港|厳原]](対馬市) - [[芦辺漁港|芦辺]](壱岐市)/[[郷ノ浦港|郷ノ浦]](壱岐市) - [[博多埠頭]](福岡県福岡市)([[九州郵船]])

| |

| − | *厳原 - 芦辺/郷ノ浦 - 博多埠頭(九州郵船)

| |

| − | *厳原 - 芦辺 - 天神北(福岡県福岡市)(壱岐・対馬フェリー)

| |

| − | *[[印通寺港|印通寺]](壱岐市) - [[唐津港#東港|唐津東]](佐賀県[[唐津市]])(九州郵船)

| |

| − | *印通寺 - 呼子(佐賀県唐津市)(壱岐・対馬フェリー)

| |

| − | *郷ノ浦 - 渡良浦(壱岐市) - 原島(壱岐市) - 長島(壱岐市) - 大島(壱岐市)(壱岐市観光商工企業課)

| |

| − | *比田勝 - 博多埠頭(九州郵船)

| |

| − | *厳原/比田勝 - プサン([[大韓民国|韓国]][[釜山広域市|釜山]])([[大亜高速海運]]・[[JR九州高速船]]・[[未来高速]])

| |

| − | | |

| − | ===== 廃止された航路 =====

| |

| − | *島原外港 - 三角(熊本県[[宇城市]])([[三角島原フェリー]])([[2006年]](平成18年)[[8月29日]]で廃止)

| |

| − | *鷹島(松浦市) - 星賀(佐賀県唐津市)(松尾フェリー)([[2009年]](平成21年)[[4月18日]]で廃止)

| |

| − | | |

| − | === 医療・福祉 ===

| |

| − | {{main|Category:長崎県の医療機関}}

| |

| − | ;[[災害拠点病院]]

| |

| − | *[[長崎県災害拠点病院]]

| |

| − | | |

| − | === 教育 ===

| |

| − | ;大学

| |

| − | 国立(1大学)

| |

| − | *[[長崎大学]]([[長崎市]])

| |

| − | 県立(1大学)

| |

| − | *[[長崎県立大学]]([[佐世保市]]/[[長与町]])

| |

| − | 私立(6大学)

| |

| − | *[[活水女子大学]]([[長崎市]]/[[大村市]])

| |

| − | *[[長崎ウエスレヤン大学]]([[諫早市]])

| |

| − | *[[長崎外国語大学]]([[長崎市]])

| |

| − | *[[長崎国際大学]]([[佐世保市]])

| |

| − | *[[長崎純心大学]]([[長崎市]])

| |

| − | *[[長崎総合科学大学]]([[長崎市]])

| |

| − | ;短期大学

| |

| − | 私立(2大学)

| |

| − | *[[長崎女子短期大学]]([[長崎市]])

| |

| − | *[[長崎短期大学]]([[佐世保市]])

| |

| − | ;高等専門学校

| |

| − | 国立

| |

| − | *[[佐世保工業高等専門学校]]([[佐世保市]])

| |

| − | ;短期大学同等

| |

| − | 県立

| |

| − | *[[長崎県立農業大学校]]([[諫早市]])

| |

| − | ;高等学校同等

| |

| − | 国立

| |

| − | *[[国立口之津海上技術学校]]([[南島原市]])

| |

| − | ;特別支援学校

| |

| − | *[[長崎県特別支援学校一覧]]

| |

| − | ;高等学校

| |

| − | *[[長崎県高等学校一覧]]

| |

| − | ;中学校

| |

| − | *[[長崎県中学校一覧]]

| |

| − | ;小学校

| |

| − | *[[長崎県小学校一覧]]

| |

| − | ;幼稚園

| |

| − | *[[長崎県幼稚園一覧]]

| |

| − | ;保育所

| |

| − | *[[長崎県保育所一覧]]

| |

| − | | |

| − | == マスメディア ==

| |

| − | | |

| − | === 新聞社 ===

| |

| − | *[[長崎新聞]]

| |

| − | *[[西日本新聞]]、[[読売新聞]]、[[朝日新聞]]、[[毎日新聞]]、[[日本経済新聞]]、[[産経新聞]]、[[みなと新聞]]、[[水産経済新聞]]

| |

| − | *長崎政治経済新聞

| |

| − | *[[島原新聞]]

| |

| − | *[[壱岐新報]](旧・[[壱岐日報]])

| |

| − | *[[壱岐日日新聞|壱岐日々新聞]]

| |

| − | *新壱岐新聞

| |

| − | *対馬新聞

| |

| − | *壱岐正論([[2007年]](平成19年)4月時点で休刊中)

| |

| − | *:※産経新聞は[[2009年]](平成21年)[[9月30日]]付までは、[[産経新聞大阪本社]]発行で午後6時(18時)締切の6版(早版)を西日本新聞販売店より委託販売されていたが、[[産経新聞西部本部]](旧・九州・山口本部)発行の九州・山口特別版が、創刊した同年[[10月1日]]以降は毎日新聞販売店より委託販売されている。駅売店やコンビニエンスストア等でも、同日から販売されている。

| |

| − | *:一部離島地域では現在も[[長崎市]](長崎新聞)、[[福岡市]]か[[北九州市]](西日本新聞と全国紙)の発行所から空輸や船便での輸送が必要となっており、朝刊の配送は昼前後になる地域が有る(壱岐、対馬、五島等の大規模離島は早朝に購読できる地域が多い)。

| |

| − | ==== フリーペーパー ====

| |

| − | *フリーGOTO

| |

| − | === 放送局 ===

| |

| − | ==== テレビ ====

| |

| − | {{出典の明記|section=1|date=2009年2月}}

| |

| − | 開局順に表記。(チャンネルは地上デジタル放送のもの)

| |

| − | {|class="wikitable" cellpadding="10"

| |

| − | |-align=center

| |

| − | !放送局名

| |

| − | !開局日

| |

| − | !チャンネル

| |

| − | |-

| |

| − | |[[NHK長崎放送局]]||[[1933年]]([[昭和]]8年)[[9月20日]]||総合1ch/教育2ch(現在Eテレ)

| |

| − | |-

| |

| − | |[[長崎放送]](NBC、[[Japan News Network|JNN]]系列)||[[1959年]](昭和34年)[[1月1日]]||3ch

| |

| − | |-

| |

| − | |[[テレビ長崎]](KTN、[[フジネットワーク|FNS]]・[[フジニュースネットワーク|FNN]]系列)||[[1969年]](昭和44年)[[4月1日]]||8ch

| |

| − | |-

| |

| − | |[[長崎文化放送]](NCC、[[All-nippon News Network|ANN]]系列)||[[1990年]]([[平成]]2年)[[4月1日]]||5ch

| |

| − | |-

| |

| − | |[[長崎国際テレビ]](NIB、[[日本テレビネットワーク協議会|NNS]]・[[Nippon News Network|NNN]]系列)||[[1991年]](平成3年)[[4月1日]]||4ch

| |

| − | |}

| |

| − | ;地上デジタル放送の整備

| |

| − | *[[2006年]](平成18年)12月 - [[稲佐山]](長崎市)の親局から本放送を開始

| |

| − | *[[2007年]](平成19年)- [[烏帽子岳 (佐世保市)|烏帽子岳]](佐世保市)・[[五家原岳]](諫早市)から送信を開始し、3送信所体制となる

| |

| − | *[[2011年]](平成23年)

| |

| − | **1月24日 - 対馬のうち[[厳原中継局]]を除く5中継局が、半年早く終了<ref>[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/110114-2-0.html 長崎県対馬市における一部のアナログテレビ放送中継局の1月24日先行停波について] 九州総合通信局、2011年1月14日。</ref>

| |

| − | **7月24日 - 長崎県すべての地域で終了

| |

| − | | |

| − | ==== ケーブルテレビ ====

| |

| − | *[[:Category:長崎県のケーブルテレビ局|長崎県のケーブルテレビ局]](参照)

| |

| − | | |

| − | ==== ラジオ ====

| |

| − | ;長崎県全域

| |

| − | *NHK長崎放送局([[ラジオ|AM・FM]])

| |

| − | *長崎放送(NBC、[[Japan Radio Network|JRN]]・[[全国ラジオネットワーク|NRN]]系列、[[佐賀県]]も放送対象)

| |

| − | *[[エフエム長崎]](fm-nagasaki、[[JAPAN FM NETWORK|JFN]]系列) - 壱岐・対馬では聴取不可能

| |

| − | ;[[コミュニティ放送]]

| |

| − | *[[長崎シティエフエム]](長崎市)

| |

| − | *[[長崎市民エフエム放送]](長崎市)

| |

| − | *[[FMさせぼ]](佐世保市)

| |

| − | *[[エフエム諫早]](諫早市)

| |

| − | *[[FMしまばら]](島原市)

| |

| − | *[[壱岐FM]](壱岐市)---前身は勝本FM

| |

| − | *[[FMおおむら]](大村市)

| |

| − | ;外国関係

| |

| − | *[[AFN]](在日アメリカ軍放送)- [[佐世保基地 (アメリカ海軍)]]

| |

| − | | |

| − | == 文化・スポーツ ==

| |

| − | === 方言 ===

| |

| − | *[[長崎弁]]

| |

| − | *[[佐世保弁]]

| |

| − | *[[壱岐弁]]

| |

| − | *[[対馬方言|対馬弁]]

| |

| − | *[[五島列島方言|五島弁]]

| |

| − | | |

| − | === 食文化 ===

| |

| − | {{See also|Category:長崎県の食文化}}

| |

| − | ; 郷土料理

| |

| − | {{Main|日本の郷土料理一覧#長崎県}}

| |

| − | {{Multicol}}

| |

| − | ;料理・加工食品

| |

| − | *[[カステラ]]

| |

| − | **[[桃カステラ]]

| |

| − | **[[半熟カステラ]]

| |

| − | *[[チョコレート菓子]]

| |

| − | *[[トルコライス]]

| |

| − | *[[ミルクセーキ]]

| |

| − | *[[卓袱料理]](和洋折衷の会席料理)

| |

| − | *[[茶碗蒸し]]

| |

| − | *[[鯉菓子]]

| |

| − | *[[長崎おでん]]

| |

| − | *島原手延[[素麺|そうめん]]

| |

| − | *[[五島うどん]]

| |

| − | *[[牛蒡餅]]([[平戸市|平戸]])

| |

| − | *川内[[蒲鉾|かまぼこ]](平戸)

| |

| − | *[[長崎ラーメン]]

| |

| − | *[[ちゃんぽん]]

| |

| − | *[[皿うどん]]

| |

| − | *[[佐世保バーガー]]

| |

| − | *[[佐世保レモンステーキ]]

| |

| − | *[[カラスミ|からすみ]]

| |

| − | *[[角煮饅頭]]

| |

| − | *[[長崎一口餃子]]

| |

| − | *[[豚まん]](酢醤油と共に)

| |

| − | *[[唐板焼き]](とうばんやき)

| |

| − | *[[かんころ餅]]([[五島列島]])

| |

| − | *[[オランダ巻]](長崎・揚げ物)

| |

| − | *[[かすまき]](対馬、壱岐)

| |

| − | *[[栗饅頭]](長崎市)

| |

| − | *[[壱岐焼酎]]

| |

| − | *[[五島焼酎]]

| |

| − | *[[六兵衛]]([[島原半島]]、対馬)

| |

| − | *[[大村寿司]]([[大村市]])

| |

| − | *[[サバ寿司]]([[五島市]])

| |

| − | *[[ハトシ]]

| |

| − | *[[じゃがちゃん]](千々石)

| |

| − | {{Multicol-break}}

| |

| − | ;水産品

| |

| − | *[[真珠]]([[対馬]]、[[佐世保市]]、[[大村湾]])

| |

| − | *[[いりこ]](県全域)

| |

| − | *[[はこふぐ]](五島)

| |

| − | *養殖[[とらふぐ]](県全域)

| |

| − | *養殖[[牡蠣]](大村湾)

| |

| − | *養殖[[マグロ]](五島)

| |

| − | *[[マグロ]](壱岐)

| |

| − | *[[アジ]]

| |

| − | *[[ごんアジ]]

| |

| − | *[[アラカブ]]

| |

| − | *[[きびなご]]

| |

| − | *[[トビウオ]](長崎弁で『あご』)

| |

| − | *[[鯛|タイ]]類

| |

| − | *[[サザエ]]貝類

| |

| − | | |

| − | ;農産品

| |

| − | *[[醤油]]

| |

| − | *茂木[[ビワ|びわ]]

| |

| − | *五島ルビー[[トマト|とまと]]

| |

| − | *[[ジャガイモ]]

| |

| − | *[[サツマイモ]]

| |

| − | *[[五島牛]]

| |

| − | *[[壱岐牛]]

| |

| − | *[[平戸牛]]

| |

| − | *[[五島豚]]

| |

| − | *[[どんこ]]([[椎茸]])(対馬)

| |

| − | *[[蕎麦]](対馬)

| |

| − | *[[五島たばこ]]

| |

| − | {{Multicol-end}}

| |

| − | | |

| − | === 伝統工芸 ===

| |

| − | ; [[経済産業大臣指定伝統的工芸品]]

| |

| − | * [[三川内焼]](陶磁器、[[1978年]])

| |

| − | * [[波佐見焼]](陶磁器、1978年)

| |

| − | | |

| − | ; 伝統工芸品

| |

| − | {{Main|日本の伝統工芸品の一覧#長崎県}}

| |

| − | | |

| − | === スポーツ ===

| |

| − | {{See also|Category:長崎県のスポーツチーム}}

| |

| − | *[[V・ファーレン長崎]]([[J1リーグ|J1]])

| |

| − | *[[おたくさクラブ]](ラグビー)

| |

| − | | |

| − | === スポーツ施設 ===

| |

| − | * [[長崎県立総合運動公園(トランスコスモススタジアム長崎)]]

| |

| − | | |

| − | ====2020年夏季オリンピック誘致関係====

| |

| − | *[[広島・長崎オリンピック構想]]

| |

| − | *[[ヒロシマ・オリンピック構想]]

| |

| − | :当初は[[広島市]]・[[長崎市]]共催での五輪開催を提案するも[[国際オリンピック委員会]]が共催不可とする判断から長崎市が招致断念。その後広島市単独で招致を目指したが、ヒロシマ五輪反対派が広島市長に当選したことや[[東日本大震災]]後の世相から広島市も招致を断念した。

| |

| − | | |

| − | == 観光 ==

| |

| − | 「[[長崎県の観光地]]」も参照

| |

| − | === 世界遺産 ===

| |

| − | ;[[明治日本の産業革命遺産]]

| |

| − | *[[小菅修船場跡]]

| |

| − | *[[三菱長崎造船所]]第三船渠・ジャイアント・カンチレバークレーン・[[三菱重工業長崎造船所史料館|旧木型場]]・占勝閣

| |

| − | *[[高島炭鉱|高島炭坑]]

| |

| − | *[[端島 (長崎県)|端島炭坑]]

| |

| − | *[[グラバー園|旧グラバー住宅]]

| |

| − | === 有形文化財建造物 ===

| |

| − | ;国宝

| |

| − | *[[崇福寺 (長崎市)|崇福寺]] - 大雄宝殿、第一峰門

| |

| − | *[[大浦天主堂]]

| |

| − | ;重要伝統的建造物群保存地区

| |

| − | *[[東山手]] (長崎市)

| |

| − | *[[南山手]] (長崎市)

| |

| − | *[[神代小路]] (雲仙市)

| |

| − | ;その他主な観光地

| |

| − | *[[浦上天主堂]]

| |

| − | *[[平和公園]]

| |

| − | *[[長崎バイオパーク]]

| |

| − | *[[大村公園]]

| |

| − | *[[眼鏡橋 (諫早市)|諫早の眼鏡橋]]

| |

| − | *[[雲仙普賢岳]]、[[雲仙温泉]]、[[小浜温泉]]

| |

| − | *[[島原城]]

| |

| − | *[[ハウステンボス]]

| |

| − | *[[九十九島パールシーリゾート]]

| |

| − | *[[平戸城]]

| |

| − | *[[大瀬埼灯台]]

| |

| − | *[[原の辻遺跡]]

| |

| − | *[[対馬野生生物保護センター]]

| |

| − | | |

| − | == 長崎県を舞台とした作品 ==

| |

| − | ;映画・テレビドラマ

| |

| − | *[[冒険者カミカゼ -ADVENTURER KAMIKAZE-]] (1981年、[[千葉真一]]主演) - ストーリーの中心となる舞台を式見港と[[端島 (長崎県)|軍艦島]]でロケ<ref>{{Cite journal|和書

| |

| − | |author =

| |

| − | |date = 1981-11-07

| |

| − | |title = 初秋の[[霧ヶ峰|霧ヶ峰高原]]に[[主題歌|テーマ曲]]「「冒険者たちのメロディー」を流して[[ロケーション撮影|ロケ撮影]]

| |

| − | |journal = [[冒険者 (アドベンチャー) カミカゼ]]

| |

| − | |pages = 12 - 13

| |

| − | |publisher= 東映株式会社映像事業部

| |

| − | |format = [[小冊子|パンフレット]]

| |

| − | }}</ref>。

| |

| − | *[[蝶々夫人]] '''[[:it:Madama Butterfly|Madama Butterfly]]''' (日本&[[イタリア]]合作映画、リッツォーリ・フィルム、ガローネ・プロ、[[東宝]]、監督:[[カルミネ・ガローネ]] [[:it:Carmine Gallone|Carmine Gallone]]、助監督:[[増村保造]]/[[1955年]])

| |

| − | **出演:[[八千草薫]]、[[田中路子]]、[[ニコラ・フィラクリディ]]、[[フェルディナンド・リドンニ]]、[[宝塚歌劇団]]、[[寿美花代]]

| |

| − | **[[ジャコモ・プッチーニ|プッチーニ]]原作の世界的に有名な同名[[オペラ]]の舞台をそのまま映画のセットで表現した忠実な映画化。「蝶々夫人」は、有名な[[オペラ]]として世界各地で上演されているが、日本文化の描かれ方がめちゃくちゃで、映画を通じて、世界に正しい日本文化やこの作品の情景を伝えようという主旨で制作された。そのため、日本家屋のセットはすべて日本からイタリアへ空輸して、現地(ローマ・チネチッタ)で渡伊した日本人スタッフ(東宝のスタッフ)が組み立てた本格的なもの。衣装などもイタリアへ空輸した。当時、宝塚歌劇団在団中であった八千草薫がヒロイン像にふさわしい「日本人女性の象徴」として蝶々さん役に抜擢された。撮影は全て[[ローマ]]の[[チネチッタ]]撮影所 ([[:it:Cinecitta`|Cinecitta`]]) で行われ、八千草や[[寿美花代]]、[[東郷晴子]]、[[淀かほる]]、[[伊吹友木子]]など宝塚歌劇団生徒達が[[東京国際空港|羽田空港]]から渡伊した。宝塚歌劇団生徒一行がローマ空港に到着した時の模様や映画「蝶々夫人」の撮影中の様子を伝えるニュースフィルム(モノクロ)が現存する。

| |

| − | *[[忘れえぬ慕情]] '''[[:fr:Typhon sur Nagasaki|Typhon sur Nagasaki]]''' (シラ・フィルム=テラ・フィルム=P.A.T.フィルム=ラ・ソシエテ・ヌーベル・パテ・シネマ=パテ・オーバーシーズ、[[松竹]]、日本&[[フランス]]合作映画、監督:[[イヴ・シャンピ]]/[[1956年]])

| |

| − | **出演:[[ダニエル・ダリュー]]、[[ジャン・マレー]]、[[岸惠子]]、[[ゲルト・フレーベ]] 、[[野添ひとみ]]、[[山村聰]]、[[浅茅しのぶ]]、[[浦辺粂子]]、[[関千恵子]]

| |

| − | **撮影監督は映画『[[ローマの休日]]』『[[ベルリン・天使の詩]]』も担当した[[アンリ・アルカン]] (Henri Alekan)。[[イーストマン・カラー]]によるカラー映画。

| |

| − | **撮影はロケ地として[[長崎原爆資料館]]や[[三菱重工業長崎造船所]]など全て日本で行われ、ダリュー、マレー、フレーベ、アルカンらも来日。出演者の内、ダリューは1956年(昭和31年)[[3月30日]]、午後11時5分[[東京国際空港|羽田空港]]着の[[エールフランス]]機で訪日。空港では[[岸惠子]]や[[城戸四郎]]松竹社長らが出迎えた。それから約3か月間滞在し、7月11日、全撮影を終え、離日。なお、[[西岡竹次郎]]長崎県知事(当時)が特別出演している。日本公開の翌1957年2月6日、パリで公開。同年2月13日、フランス国内33都市で公開。ほか、[[ドイツ]]、[[イギリス]]、[[イタリア]]、[[オランダ]]、[[ベルギー]]、[[スウェーデン]]、[[スイス]]、[[ハンガリー]]、[[フィンランド]]、[[スペイン]]、[[アメリカ合衆国|米国]]、[[ギリシャ]]、[[ルーマニア]]、[[デンマーク]]でも公開。製作費は<!--当時の-->4億8千万円。

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *[[長崎の鐘]]([[大庭秀雄]])

| |

| − | *[[長崎の歌は忘れじ]]([[田坂具隆]])

| |

| − | *[[龍馬伝]]([[NHK大河ドラマ]])主演([[福山雅治]])

| |

| − | *[[この子を残して]]([[木下惠介]])

| |

| − | *[[二重被爆 (ドキュメンタリー映画)|二重被爆]]([[青木亮]])

| |

| − | *[[悪人]]([[李相日]]監督/[[妻夫木聡]]/[[深津絵里]])五島・大瀬崎灯台

| |

| − | *[[69 sixty nine]](村上龍)

| |

| − | *精霊流し(さだまさし)

| |

| − | *解夏(さだまさし)

| |

| − | *[[長崎ぶらぶら節 (映画)|長崎ぶらぶら節]](なかにし礼)

| |

| − | *[[てるてる家族]](なかにし礼『[[てるてる坊主の照子さん]]』)

| |

| − | *[[親戚たち]]

| |

| − | *[[若い人]]([[西河克己]])

| |

| − | *[[ファザーファッカー]]([[荒戸源次郎]]監督)

| |

| − | *[[釣りバカ日誌16 浜崎は今日もダメだった♪♪]]

| |

| − | *[[ヒロシマナガサキ]]([[スティーブン・オカザキ]])

| |

| − | *[[奈緒子]]

| |

| − | *[[せんせい (1983年の映画)|せんせい]]([[大澤豊 (映画監督)|大澤豊]])

| |

| − | *[[電撃戦隊チェンジマン]]第17〜18話([[長崎オランダ村]])

| |

| − | *[[TOMORROW 明日]]([[黒木和雄]])

| |

| − | *[[八月の狂詩曲]]([[黒澤明]])

| |

| − | *[[NAGASAKI1945 アンゼラスの鐘]]([[有原誠治]])

| |

| − | *[[馬頭琴夜想曲]]([[木村威夫]])

| |

| − | *[[7月24日通りのクリスマス]]([[吉田修一]])

| |

| − | *[[007 スカイフォール]]([[端島 (長崎県)|端島]]の写真を元に架空の島を設定)

| |

| − | *[[くちびるに歌を]]([[三木孝浩]]監督/[[新垣結衣]]/[[木村文乃]]/[[桐谷健太]])

| |

| − | *[[刑事物語|刑事物語3 潮騒の詩]]([[杉村六郎]]監督)

| |

| − | *[[魔界転生]] ([[千葉真一]]・[[沢田研二]]主演、[[深作欣二]]監督)

| |

| − | *[[捨てがたき人々]]([[大森南朋]]監督/[[大森南朋]]/[[三輪ひとみ]]/[[寺島進]])}}

| |

| − | ;歌劇

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *[[蝶々夫人]]([[ジャコモ・プッチーニ]])

| |

| − | *Jr.バタフライ([[三枝成彰]])

| |

| − | }}

| |

| − | ;戯曲

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *「マリアの首」[[田中千禾夫]]

| |

| − | *「パンドラの鐘」[[野田秀樹]]

| |

| − | *「涙の谷、銀河の丘」[[松田正隆]]

| |

| − | }}

| |

| − | ;楽曲

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *クスノキ([[福山雅治]])

| |

| − | *[[長崎の鐘]](作詞 [[サトウハチロー]]、作曲 [[古関裕而]]、歌 [[藤山一郎]]、[[池真理子]])

| |

| − | *あの子(作詞 [[永井隆 (医学博士)|永井隆]]、作曲 木野普見雄)

| |

| − | *坂道から([[村下孝蔵]])

| |

| − | *[[精霊流し]]、[[長崎小夜曲]]、広島の空、祈り([[さだまさし]])

| |

| − | *[[長崎は今日も雨だった]]([[前川清]])

| |

| − | *長崎の夜はむらさき([[瀬川瑛子]])

| |

| − | *子らの魂よ(作詞 島内八郎、作曲 木野普見雄)

| |

| − | *ふるさとの空の下で(作詞・作曲・歌 [[美輪明宏|丸山(現・美輪)明宏]])

| |

| − | *千羽鶴(作詞 横山鼎、作曲 [[大島ミチル]])

| |

| − | *リボン?Ribbon(作詞・作曲・歌 槙健一)

| |

| − | *リリシズム(作詞・[[松本隆]]、作曲・[[筒美京平]]、歌[[さとうあき子]])

| |

| − | }}

| |

| − | ;小説・紀行・随筆

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *[[海と毒薬]]([[遠藤周作]])

| |

| − | *[[沈黙 (遠藤周作)|沈黙]](遠藤周作)

| |

| − | *[[女の一生 (遠藤周作)|女の一生]](遠藤周作)

| |

| − | *[[69 sixty nine]]([[村上龍]])

| |

| − | *[[コインロッカー・ベイビーズ]](村上龍)

| |

| − | *精霊流し(さだまさし)

| |

| − | *[[解夏]](さだまさし)

| |

| − | *[[長崎ぶらぶら節#小説|長崎ぶらぶら節]](なかにし礼)

| |

| − | *てるてる坊主の照子さん(なかにし礼)

| |

| − | *[[長崎駅殺人事件]]([[西村京太郎]])

| |

| − | *[[ファザーファッカー]]([[内田春菊]])

| |

| − | *[[長崎乱楽坂]]([[吉田修一]])

| |

| − | *[[街道をゆく]]第十三巻[[壱岐・対馬の道]]([[司馬遼太郎]])

| |

| − | *地の群れ、明日 一九四五年八月八日・長崎([[井上光晴]])

| |

| − | *刻を曳く(後藤みな子)

| |

| − | *樹影 ([[佐多稲子]])

| |

| − | *祭りの場、ギヤマンビードロ、やすらかに今はねむり給え、長い時間をかけた人間の経験([[林京子]])

| |

| − | *遠い山なみの光([[カズオ・イシグロ]])

| |

| − | *聖水、爆心([[青来有一]])

| |

| − | *六〇〇〇度の愛([[鹿島田真希]])

| |

| − | *被爆のマリア([[田口ランディ]])

| |

| − | *[[長崎の鐘]]、この子を残して([[永井隆 (医学博士)|永井隆]])

| |

| − | *娘よ、ここが長崎です([[筒井茅乃]])

| |

| − | *長崎原爆記、死の同心円([[秋月辰一郎]])

| |

| − | *われなお生きてあり(福田須磨子)

| |

| − | *紫の履歴書([[美輪明宏]])

| |

| − | *長崎原爆体験 医師の証言(調来助)

| |

| − | *神聖喜劇([[大西巨人]])

| |

| − | *[[くちびるに歌を]]([[中田永一]])

| |

| − | }}

| |

| − | ;詩集

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *山田かん『山田かん詩集』など

| |

| − | *詩・[[福田須磨子]]、下田秀枝、筒井茅乃、香月クニ子、朗読 [[吉永小百合]]『第二楽章 長崎から』1999

| |

| − | }}

| |

| − | ;歌集・句集

| |

| − | *[[松尾あつゆき]]「原爆句抄」など

| |

| − | ;漫画

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *[[奈緒子]](作[[坂田信弘]]、画[[中原裕]])(壱岐市)

| |

| − | *[[かっちぇる♪]]([[かわくぼ香織]])(長崎市)

| |

| − | *[[魔法遣いに大切なこと|魔法遣いに大切なこと 〜太陽と風の坂道〜]](原作: [[山田典枝]] 作画: [[よしづきくみち]])(長崎市、伊王島)

| |

| − | *[[トッキュー!!]](原作[[小森陽一 (漫画原作者)|小森陽一]]作画[[久保ミツロウ]])(佐世保市)

| |

| − | *[[モンタージュ]]([[渡辺潤]])(長崎市)

| |

| − | *[[ばらかもん]]([[ヨシノサツキ]])(五島市)

| |

| − | }}

| |

| − | ;アニメ

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *[[機動戦艦ナデシコ]] 第1話をはじめ一部のエピソード(サセボシティ=佐世保)

| |

| − | *[[鋼鉄神ジーグ]] (五島列島。劇中で地名が明言されるシーンは無し)

| |

| − | *[[センチメンタルジャーニー (アニメ)|センチメンタルジャーニー]] 第1話

| |

| − | *[[sola]]

| |

| − | *[[闇の末裔]] 第1 - 2話

| |

| − | *[[幻影ヲ駆ケル太陽]]

| |

| − | }}

| |

| − | ;ゲーム

| |

| − | {{columns-list|2|

| |

| − | *[[四八(仮)]]

| |

| − | *[[センチメンタルグラフティ]]

| |

| − | *[[ピリオド (ゲーム)|ピリオド]]

| |

| − | *[[AQUA (ゲーム)]]

| |

| − | *[[SilveryWhite 〜君と出逢った理由〜]]

| |

| − | *[[Marguerite Sphere -マーガレットスフィア-]]

| |

| − | *[[ツクモノツキ]]([[アダルトゲーム]])-[[長崎市]]。[[長崎駅]]などが登場。

| |

| − | *[[百鬼〜淫黙された廃墟〜]]

| |

| − | *[[蒼の彼方のフォーリズム]]

| |

| − | }}

| |

| − | ;体操

| |

| − | *[[がんばらんば体操]]

| |

| − | | |

| − | == 長崎県出身の人物 ==

| |

| − | {{Main|長崎県出身の人物一覧}}

| |

| | | | |

| | == 脚注 == | | == 脚注 == |

| − | {{脚注ヘルプ}}

| |

| | === 注釈 === | | === 注釈 === |

| | {{Reflist|group="*"}} | | {{Reflist|group="*"}} |

| | === 出典 === | | === 出典 === |

| | {{Reflist}} | | {{Reflist}} |

| − |

| |

| − | == 関連項目 ==

| |

| − | {{ウィキポータルリンク|日本の都道府県/長崎県|[[File:Nagasaki-geo-stub.png|60px|Portal:日本の都道府県/長崎県]]}}

| |

| − | *[[長崎学]]

| |

| − | *[[長崎県出身の人物一覧]]

| |

| − | *[[長崎県の県道一覧]]

| |

| − | *[[:Category:長崎県の自然景勝地|長崎県の自然景勝地]]

| |

| − | *[[長崎市への原子爆弾投下]]

| |

| − | *[[長崎弁]]、[[佐世保弁]]、[[壱岐弁]]、[[対馬方言|対馬弁]]

| |

| − | *[[日本の地理]]、[[日本の地域]]

| |

| | | | |

| | == 外部リンク == | | == 外部リンク == |

| − | {{Commons&cat|Nagasaki Prefecture|Nagasaki prefecture}}

| |

| − | {{wikiquote}}

| |

| − | {{wiktionary}}

| |

| − | ;行政

| |

| | *[http://www.pref.nagasaki.lg.jp/ 長崎県] | | *[http://www.pref.nagasaki.lg.jp/ 長崎県] |

| − | ;観光

| |

| | *[http://www.nagasaki-tabinet.com/ ながさき旅ネット] - 長崎県観光連盟 | | *[http://www.nagasaki-tabinet.com/ ながさき旅ネット] - 長崎県観光連盟 |

| | | | |

| 1,250行目: |

62行目: |

| | 佐賀県(第3次)|表記=次}} | | 佐賀県(第3次)|表記=次}} |

| | {{end}} | | {{end}} |

| | + | |

| | {{日本の都道府県}} | | {{日本の都道府県}} |

| | {{長崎県の自治体}} | | {{長崎県の自治体}} |

| − | {{Authority control}} | + | |

| | + | {{テンプレート:20180815sk}} |

| | | | |

| | {{デフォルトソート:なかさきけん}} | | {{デフォルトソート:なかさきけん}} |

| | [[Category:日本の都道府県]] | | [[Category:日本の都道府県]] |

| | [[Category:長崎県|*]] | | [[Category:長崎県|*]] |